Как выглядит орви под микроскопом

Идет сезонный подъем заболеваемости гриппом. Как его отличить от коронавируса и обычного ОРВИ?

Ежегодно с ноября по май в России ухудшается ситуация с вирусными заболеваниями, опасность которых часто недооценивают. Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. Рассказываем, как отличить грипп от обычной простуды, и коронавирус от гриппа, и что не нужно делать, если вы или ваш ребенок все же заболели.

Острые респираторные вирусные инфекции –это группа болезней, причиной которых становятся различные вирусы (существует более 200 вариантов), передающиеся воздушно-капельным путем. Основные симптомы ОРВИ – это лихорадка, интоксикация, поражение различных отделов дыхательных путей и высокая степень заразности.

ОРВИ – это общее название для болезней, которые вызваны вирусами. Сюда относится и обычная простуда, и грипп, и коронавирусная инфекция.

Чем грипп отличается от ОРВИ?

Грипп – чрезвычайно заразное респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа (A, B или С). Грипп протекает тяжелее, чем ОРВИ, и чаще сопровождается осложнениями. Это связано с тем, что вирусы гриппа быстро эволюционируют и «обходят» естественную защиту иммунной системы.

Необходимо помнить, что в сравнении с ОРВИ грипп развивается стремительнее и острее, тогда как при простуде состояние может ухудшаться постепенно, в течение одного-двух дней. При гриппе температура резко подскакивает до высоких значений и долго держится, при простуде редко поднимается выше 38 градусов. Другое отличие – в общем самочувствии заболевшего. Если при простуде человек может чувствовать себя более-менее нормально, у него могут не проявляться все симптомы, но при гриппе состояние резко ухудшается, у человека ломит все тело, болит голова, появляется озноб, слабость, головная боль и головокружение, боль в области глаз и висков, тошнота. После гриппа и ОРВИ переболевшим требуется разное время на восстановление. Как правило, после простуды человек восстанавливается спустя 2-3 дня, восстановление после гриппа занимает одну-две недели.

Как отличить грипп от коронавируса?

С распространением в мире коронавирусной инфекции многие люди стали задаваться вопросом – в чем отличие гриппа от коронавируса, и как определить, какой вирус стал причиной недомогания. Действительно, обе инфекции очень похожи – передаются воздушно-капельным путем, очень заразны и имеют схожие симптомы.

И грипп, и коронавирус могут проявляться ломотой в суставах, головной болью, сильной слабостью.

При гриппе тоже могут возникать кишечные расстройства, как и при коронавирусе.

Сухой кашель и боль в груди появляется как при гриппе, так и при коронавирусе.

Несмотря на это, есть ряд отличий, которые помогут отличить одно заболевание от другого.

Грипп начинается остро, буквально в течение одного дня проявляются характерные выраженные симптомы, коронавирус развивается в течение 4-6 дней с постепенным ухудшением состояния.

Для гриппа характерно резкое повышение температуры тела до высоких значений (39-40⁰С), для коронавируса характерна невысокая (37-37,5°С) температура тела, которая может держаться относительно долго.

Характерные симптомы ковида – аносмия (потеря обоняния) и агвезия (потеря вкуса), их не бывает при гриппе.

Характерные симптомы гриппа:

Быстрое проявление симптомов заболевания

Повышенная температура (до 39-40°C);

Выраженная слабость, озноб;

Боли в горле, кашель, насморк;

Боли в мышцах и суставах;

Реже – рвота, диарея;

У грудных детей – отказ от груди, беспокойство, нарушение режима сна и бодрствования.

В каком случае нужно немедленно вызвать скорую помощь?

температура тела превышает 40˚С;

лихорадка не прекращается более 3 дней;

сильные боли в груди при дыхании, кашле;

потеря или спутанность сознания;

сыпь в виде мелких багровых точек;

рвота и/или диарея не прекращаются;

нет улучшений после 5-7 дней лечения

возвращение симптомов гриппа с повышением температуры.

Кто находится в группе риска?

Заболеть гриппом может любой человек в любом возрасте.

Дети с большей вероятностью рискуют получить осложнение инфекции и тяжелое течение болезни. Из-за возрастной незрелости иммунной системы восприимчивость к гриппу у ребенка в пять раз выше, чем у взрослого. Наиболее подвержены риску тяжелых осложнений гриппа дети младше двух лет, а также дети, страдающие сопутствующими заболеваниями (бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца, иммунодефицитом, сахарным диабетом, заболеваниями почек).

Также в группе риска пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни сердца, легких и ВИЧ).

Как передается грипп?

Вирусы гриппа распространяются преимущественно воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Вирус легко передается, если люди находятся в одном помещении.

Распространению гриппа способствует изменчивость погодных условий (колебания влажности и температуры воздуха), снижение иммунной реактивности, гиповитаминоз, недостаток солнечного света.

Дети могут также заразиться гриппом через общие игрушки, средства гигиены и другие объекты.

Как избежать заражения гриппом и защитить от вирусов ребенка?

Избегайте многолюдных мест, старайтесь реже бывать в общественном транспорте;

Исключите контакты с людьми с потенциальными заболевшими;

Регулярно мойте руки с мылом или обрабатывайте санитайзером, содержащим спирт;

Не трогайте глаза, нос или рот – вирус может попасть на слизистые и оттуда легко распространиться по всему организму;

Регулярно проветривайте комнаты и ежедневно делайте влажную уборку дезинфицирующими средствами;

Следите за состоянием здоровья ребенка и других членов семьи: проверяйте температуру тела и наличие других симптомов;

Подготовьтесь к сезону вирусов заранее – ведите здоровый образ жизни, хорошо высыпайтесь, ешьте остаточное количество овощей и фруктов и сохраняйте физическую активность.

Наиболее важной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Обычно вакцинацию проводят в октябре-ноябре, однако прививку не поздно сделать и сейчас: защитные антитела появятся уже через 14 дней после вакцинации, а сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается только во второй половине января.

Что делать, если вы или ваш ребенок все же заболели гриппом или простудой?

Обратитесь за медицинской помощью к врачу, чтобы поставить точный диагноз. Не занимайтесь самолечением.

Выпивайте не менее 2 литров воды в день. Жидкость ускоряет выведение токсинов, которые образуются из-за жизнедеятельности вируса;

Соблюдайте постельный режим и не выходите из дома до полного выздоровления;

Ограничьте контакты с другими людьми;

Как можно чаще проветривайте комнату, где находится больной, и ежедневно делайте в ней влажную уборку.

Что не стоит делать?

Не нужно закутывать больного в одеяла, чтобы он «пропотел». При этом нарушается процесс потоотделения, что провоцирует сильный озноб и еще большее повышение температуры тела.

Не принимайте антибиотики без назначения врача. При гриппе и простуде они бесполезны, так как это вирусная инфекция. Врачи их назначают только при симптомах бактериальных осложнений.

Употреблять «водку с перцем» и другие народные средства с алкоголем – врачи предупреждают, что никакой пользы и терапевтического эффекта эти способы не несут, а напротив, могут дать излишнюю нагрузку на и без того ослабленный организм. Лучше заменить их на куриный бульон, ягодные морсы и чай с медом.

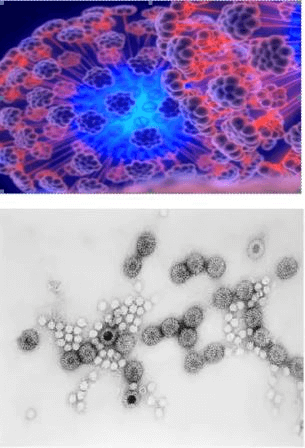

Как выглядят вирусы под микроскопом: описания и фото

Вирусы составляют особую группу микроскопических организмов и представляют собой внеклеточную форму жизни. Они настолько малы, что в обычный микроскоп их увидеть невозможно. Размеры вирусов составляют от 20 до 300 нанометров. Для их рассмотрения используют только электронные микроскопы. Это приборы нового класса, впервые появившиеся в начале 80-х годов прошлого века. Благодаря им удалось изучить и увидеть не только «портрет» вируса, но и исследовать процессы, происходящие внутри зараженной клетки.

Как выглядят вирусы под микроскопом?

Сегодня описано больше 5 тысяч вирусов, и каждый из них питается и размножается за счет других клеток, то есть паразитирует внутри организма. По мнению ученых, вирус способен выживать в экстремальных условиях, обладает разумом и хитростью. Сам по себе вирус не представляет никакой опасности, но, попадая в организм, начинает активно размножаться. Выбрав нужные клетки, он словно ввинчивает в них свой код ДНК. Это происходит настолько быстро, что с момента вторжения до первых признаков заболевания проходит менее суток.

Многие вирусы считаются смертельными. При этом даже самые безобидные могут при определенных обстоятельствах настолько мутировать, что, попав в организм, вызовут тяжелые заболевания.

Смотрите, как выглядят под микроскопом маленькие «монстры», которые правят нашим миром, медленно убивая нас внутри или образуя невероятные эпидемии! Первые два из них самые опасные.

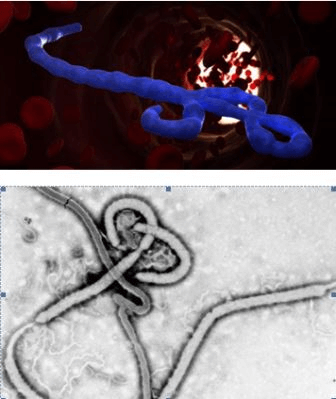

Эбола — вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку, сопровождающуюся резким повышением проницаемости сосудов. Болезнь развивается очень быстро. Человек погибает за несколько дней от массивных кровотечений.

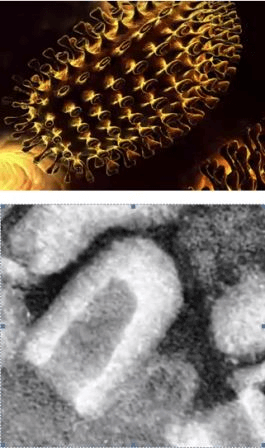

Бешенство — болезнь, вызываемая смертельным для человека вирусом. Передается от больных животных контактным путем или через укус. Вирус в организме продвигается со скоростью 3 мм/ч и поражает, в первую очередь, нервную систему.

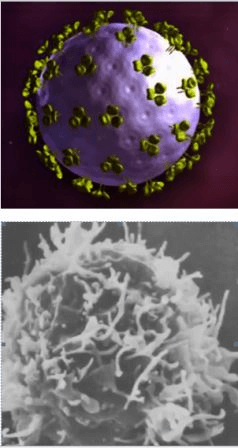

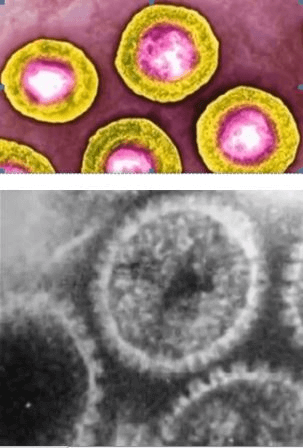

ВИЧ — медленное и прогрессирующее заболевание, вызванное вирусом, поражающим иммунные клетки. За несколько лет заболевание перерастает в СПИД.

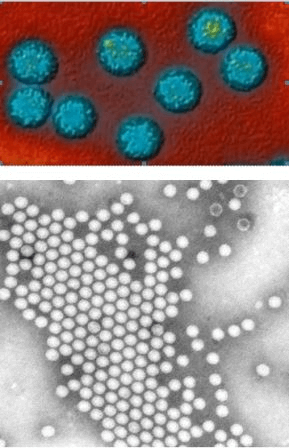

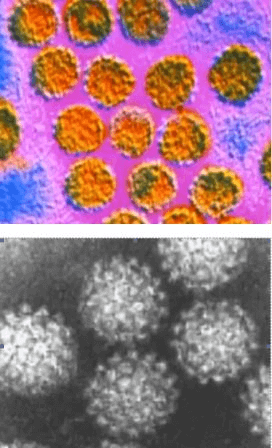

Вирус полиомиелита вызывает детский спинномозговой паралич, который может развиться за 2 дня. В группу высокого риска входят дети до 7 лет. Вакцинация — лучший способ избежать заболевания.

Вирус папилломы размножается в верхних слоях кожи и является очень заразным заболеванием, вызывающим рак. Особенно опасен для людей со сниженным иммунитетом.

Вирус гепатита С поражает печень, при этом заболевание проходит бессимптомно. Этот вирус считается «ласковым убийцей». В организме начинает мутировать, поэтому можно обнаружить до 40 модификаций. Человек понимает, что заболел, когда болезнь переходит в тяжелую форму, и уже ничем нельзя помочь.

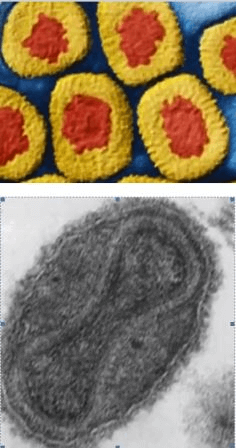

Оспа — высокозаразное и опасное заболевание, которое также вызывает вирус. Поражает в основном детей, вызывая различные осложнения.

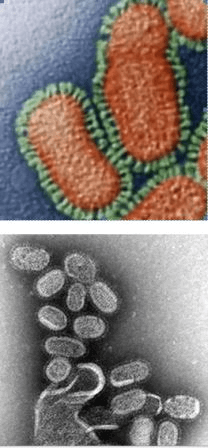

Вирусы гриппа вызывают острое инфекционное респираторное заболевание верхних дыхательных путей, которое без отсутствия лечения может протекать в тяжелой форме и вызывать осложнения. Сегодня описано более 2000 видов данного вируса.

Ротавирус вызывает кишечные инфекции. Попадая в пищеварительный тракт, начинает активно размножаться в тонком кишечнике. Главная опасность — обезвоживание организма, которое может привести к печальным последствиям.

По мнению ученых, вирусы являются самым загадочным явлением на Земле. Только современные электронные микроскопы способны максимально увеличивать такие микроскопические объекты и позволяют человеку изучать их разновидности, правильно ставить диагнозы, лечить, а, самое главное, находить способы профилактики и защиты.

Вирус под микроскопом: от визуализации к манипуляции

Вирусы являются чрезвычайно малыми объектами, имеющими размер от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров. Первым и на несколько десятилетий единственным методом их визуализации стала электронная микроскопия, позволившая не только подробно изучить строение самих вирусных частиц, называемых вирионами, но и исследовать процессы, происходящие в зараженной клетке — репликацию вируса. «Монополия» электронной микроскопии была нарушена появлением в начале 1980-х годов принципиально нового класса приборов — сканирующих зондовых микроскопов.

Относящийся к данному классу атомно-силовой микроскоп оказался инструментом, подходящим для исследования биологических объектов и позволил не только визуализировать наноразмерные структуры, но и манипулировать ими. В частности, принципиально возможной оказалась манипуляция одиночными вирионами и прямое измерение сил, возникающих при их контакте с поверхностью клетки. Такие эксперименты позволяют получать подробные данные о самом первом и во многих случаях еще недостаточно исследованном этапе заражения клетки — адгезии вируса к ее поверхности. Данные исследования представляют и значительный практический интерес, т.к. могут дать ключ к созданию эффективных противовирусных препаратов, защищающих клетки от проникновения вирусов.

Об авторе

Денис Владимирович Корнеев — научный сотрудник лаборатории ультраструктурных исследований, председатель Совета молодых ученых Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, Кольцово). Автор и соавтор 11 научных работ.

В известной песне Владимира Высоцкого поется: «. не поймаешь нейтрино за бороду / И не посадишь в пробирку. ». Конечно, вирус — это не нейтрино, не атом и даже не молекула, но все же объект настолько малый, что его невозможно увидеть не только глазом, но и в обычный световой микроскоп. Однако электронная микроскопия, в сотни тысяч раз увеличившая возможности нашего зрения, позволила не только увидеть эти удивительные объекты, но и рассмотреть их до мельчайших подробностей. А атомно-силовая микроскопия, в такой же степени обострившая наше осязание, позволила осуществить прямую механическую манипуляцию вирусными частицами.

Вирусы являются чрезвычайно малыми объектами — их размеры лежат в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен нанометров. Первым и на долгое время единственным методом прямой визуализации наноразмерных частиц стала электронная микроскопия (ЭМ), которая начала развиваться в 1930-е гг. Метод, оказавшийся очень информативным, позволил не только детально охарактеризовать структуру различных вирусов, но и исследовать процессы, происходящие в зараженной клетке.

Оказалось, что форма вирусных частиц отличается большим разнообразием: от правильных сфер до сложных структур, напоминающих кирпичи, обклеенные трубочками (вирус натуральной оспы), или щетинистых червей (вирус геморрагической лихорадки Эбола).

Еще большее разнообразие было обнаружено для стратегии репликации (размножения) вирусов. Единственным фундаментальным свойством, общим для всех без исключения вирусов, оказался их статус облигатного внутриклеточного паразита. Это означает, что для размножения вируса его генетический материал должен в обязательном порядке проникнуть в живую клетку и «захватить» ее ферментативный аппарат, переключив последний на производство копий вируса.

Вне клетки любой вирус является всего лишь молекулярным контейнером с генетическим материалом (ДНК или РНК) и вряд ли может считаться полноценным живым организмом, хотя по этому вопросу в научной среде до сих пор нет окончательной терминологической определенности.

Так, исследование репликации вируса методом просвечивающей электронной микроскопии на ультратонких срезах выглядит следующим образом: зараженные клетки обрабатывают фиксирующим раствором, обезвоживают спиртом и заливают специальной смолой. После отвердевания смолы с помощью специального прибора — ультратома — делают ультратонкие (≈ 50 нм) срезы, которые затем наносят на специальную сетку и обрабатывают растворами солей тяжелых металлов. Во время самого микроскопического исследования образец находится в вакуумной камере и подвергается действию пучка электронов с энергией в несколько десятков кэВ. Очевидно, что прижизненная визуализация в данном случае принципиально невозможна.

В течение почти полувека электронная микроскопия оставалась единственным методом визуализации наноразмерных объектов. Однако в начале 1980-х гг. эта монополия была нарушена появлением сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Основным принципом СЗМ является сканирование — прецизионное (с высокой точностью) перемещение зонда вблизи исследуемой поверхности, сопряженное с отслеживанием определенного параметра, характеризующего взаимодействие между зондом и образцом. Результатом такого сканирования является топографическая карта рельефа поверхности образца.

Первым прибором СЗМ стал сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), который мог лишь весьма ограниченно использоваться для визуализации биологических объектов, так как для его работы требовалась высокая электрическая проводимость исследуемой поверхности.

В 1986 г. швейцарский физик Г. Бинниг и его коллеги создали новый прибор семейства СЗМ — атомно-силовой микроскоп (АСМ). В основе его работы лежит силовое (Ван-дер-Ваальсово) взаимодействие атомов зонда и поверхности. АСМ не требуется электрическая проводимость поверхности образца, и он может осуществлять съемку в жидкой среде. Поэтому этот прибор оказался удобным инструментом для исследования биологических объектов.

Принципиальная схема работы атомно-силового микроскопа (АСМ). Чувствительным элементом АСМ является упругая консоль (кантилевер), на конце которой закреплен острый зонд. Силы, возникающие между атомами острия зонда и исследуемой поверхностью приводят к деформации кантилевера, которая в свою очередь фиксируется при помощи оптической системы, реализованной в большинстве современных АСМ на основе полупроводникового лазера и четырехсекционного фотоприемника. Размер кантилевера — 100÷300 × 20÷40 мкм при толщине около 2 мкм. Высота зонда — около 10 мкм

С момента появления атомно-силового микроскопа было опубликовано огромное число работ, посвященных АСМ-визуализации самых разнообразных биологических образцов. Следует все же признать, что в большинстве случаев в плане визуализации АСМ не дает ничего принципиально нового в сравнении с обычной электронной микроскопией, поэтому зачастую данный метод воспринимается биологами как техническая экзотика, а не как полноценный исследовательский инструмент.

Однако важнейшим, пусть и почти единственным преимуществом визуализации биологических объектов при помощи АСМ по сравнению с электронной микроскопией является возможность выполнения исследований нативных, природных образцов без какой-либо фиксации и специальной пробоподготовки, при физиологических параметрах среды.

Помимо визуализации рельефа поверхности с субнанометровым разрешением АСМ позволяет осуществлять прямое измерение сил, возникающих при взаимодействии одиночных наноразмерных объектов.

Проводятся такие измерения следующим образом: один объект закрепляется на острие зонда АСМ, а второй фиксируется на подложке, после чего зонд подводится к поверхности подложки до достижения механического контакта, а затем возвращается обратно. В ходе этого перемещения отслеживается деформация упругой консоли (кантилевера). Зависимость этого параметра от расстояния между зондом и подложкой называется силовой кривой. С ее помощью можно определить величину силы, действующей между исследуемыми объектами. Этот метод, названный атомно-силовой спектроскопией (АСС), может использоваться для исследования силовых характеристик взаимодействия самых разнообразных малых объектов: от неорганических наночастиц до вирусов и живых клеток.

Метод атомно-силовой спектроскопии позволяет определить величину силы, действующей между исследуемыми объектами. Для этого один объект закрепляется на острие зонда АСМ, а второй фиксируется на подложке. Зонд подводится к поверхности подложки и затем поднимается обратно. Зависимость деформации кантилевера от расстояния между зондом и подложкой называется силовой кривой

Начальным этапом заражения клетки вирусом является адгезия (прилипание) вирусной частицы (вириона) к клеточной поверхности с последующим проникновением генетического материала вируса внутрь клетки. Этот процесс, определяемый взаимодействием белковых рецепторов, расположенных на поверхности клетки, с поверхностными белками вириона, является критически важным для размножения вируса. И, надо отметить, в большинстве случаев изучен недостаточно.

Поистине захватывающие перспективы исследований в этом направлении открывает АСС. Зафиксировав одиночную вирусную частицу на острие зонда АСМ, можно осуществить измерение силы, возникающей при контакте вирусной частицы с поверхностью клетки, исследовать кинетические характеристики данного взаимодействия и даже «вдавить» вирион внутрь клетки, одновременно ведя наблюдение при помощи мощного светового микроскопа. В таком эксперименте исследователь из пассивного наблюдателя превращается в активного участника процесса, осуществляя механическую манипуляцию исследуемым наноразмерным объектом — такую возможность не может предоставить ни один из других видов микроскопии.

Однако фиксация одиночной вирусной частицы на острие зонда атомно-силового микроскопа является весьма непростой задачей. Для успешного проведения эксперимента требуется большая подготовительная работа:

Оценка концентрации и степени чистоты препарата вируса обычно проводится методом просвечивающей электронной микроскопии. Площадку на острие АСМ-зонда, которое обычно изготавливают из кремния или его нитрида, формируют путем длительного сканирования кремниевой или сапфировой подложки при больших значениях развертки и силы прижатия зонда к поверхности. Наиболее наглядной иллюстрацией для этого процесса служит изменение формы острия карандаша в ходе интенсивного рисования.

Адекватным методом контроля геометрических параметров зонда атомно-силового микроскопа (а) при создании площадки для посадки вириона, является электронная микроскопия, как сканирующая, так и просвечивающая: б — площадка на острие зонда для посадки крупной вирусной частицы; в — вирусоподобная частица, закрепленная на острие зонда. Просвечивающая электронная микроскопия (JEM 1400, Jeol, Япония)

Главный вопрос, на который необходимо ответить при интерпретации любых результатов атомно-силовой спектроскопии, можно сформулировать следующим образом: «Силы между какими объектами были измерены?»

По меркам микроскопии, клетка высших организмов является относительно крупным (≈ 10 мкм) объектом, поэтому хорошо видна в световом микроскопе, при помощи которого на нее наводится кантилевер атомно-силового микроскопа. Но как быть с самим зондом, на острие которого предполагается наличие вириона? Строго говоря, вместо вириона там может оказаться все, что угодно: монослой белковых молекул, фрагмент клетки или вириона, агрегат из нескольких вирионов, случайное загрязнение и т. д. Кроме того, в процессе измерения вирион может разрушиться или оторваться от зонда. Визуализация же зонда с вирусной частицей методом электронной микроскопии до силовых измерений недопустима, так как под воздействием высушивания, вакуума и пучка электронов вирион приобретет необратимые изменения.

Наиболее эффективным методом решения данной проблемы оказалась визуализация острия зонда АСМ с помощью электронной микроскопии, осуществляемая непосредственно после силовых измерений. Если на острие будет обнаружена вирусная частица, уцелевшая в ходе эксперимента, то все сомнения развеются.

В течение последних пятидесяти лет в результате поистине титанической работы, проделанной электронными микроскопистами всего мира, накоплен огромный багаж знаний в области ультраструктурных аспектов репликации различных вирусов. Создание атомно-силового микроскопа и техники силовой спектроскопии позволило вплотную приблизиться к произвольной механической манипуляции одиночными вирусными частицами. Это выводит изучение взаимодействия вируса с клеткой на принципиально другой уровень — от структурных исследований к функциональным.

При этом атомно-силовая спектроскопия не является конкурентом для электронной микроскопии, а открывает новое самостоятельное направление исследований — наномеханику взаимодействия вирусной частицы с поверхностью клетки. Весьма вероятно, что в самом ближайшем будущем в данном направлении будут совершены фундаментальные открытия, соизмеримые по значимости с достижениями электронной микроскопии в середине прошлого века.

Изучение механизмов связывания вирусных частиц с поверхностью клетки вызывает значительный интерес не только с позиции фундаментальной науки, но и в контексте практических приложений. Более детальное понимание этих механизмов на молекулярном уровне может дать человечеству ключ к созданию эффективных противовирусных препаратов, защищающих клетки от проникновения вирусов.

В публикации использованы фото автора

Литература

1. Корнеев Д. В., Бессуднова Е. В., Зайцев Б. Н. Изучение взаимодействия наночастиц TiO2 и поверхности эритроцитов человека методом атомно-силовой спектроскопии // УНЖ. 2012. № 4. С. 73–77.

2. Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Нижний Новгород: ИФМ РАН, 2004. 182 с.

3. Alsteens D., Pesavent E., Cheuvart G. et al. Controlled manipulation of bacteriophages using single-virus force spectroscopy // ACSNANO. 2009. V. 3 (10). P. 3063–3068.

4. Alsteens D., Trabelsi H., Soumillion P., Dufrene Y. F. Multiparametric atomic force microscopy imaging of single bacteriophages extruding from living bacteria // Nature Communications. V. 4. Article number: 2926.

5. Binnig G., Quate C. F., Gerber Ch. Atomic force microscope // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56 (9). P. 930–933.

6. Cappella B., Dietler G. Force-distance curves by atomic force microscopy // Surf. Sci. Rep. 1999. V. 34. P. 1–104.

7. Malkin A. J., Plomp M., McPherson A. Unraveling the architecture of viruses by high-resolution atomic force microscopy // Methods Mol. Biol. 2005. V. 292. P. 85–108.

* Просвечивающая электронная микроскопия с использованием специальной жидкостной ячейки и сканирующая электронная микроскопия при атмосферном давлении позволяют исследовать биологические объекты без фиксации, но из-за ряда технических трудностей и относительно низкого пространственного разрешения эти методы не получили широкого распространения.