Как выглядит первый трактор блинова

Первый в мире гусеничный трактор и его изобретатель

Фёдор Абрамович Блинов — русский изобретатель-самоучка конца XIX столетия, сделавший прорыв в области тяжелой рабочей техники. Блинов является изобретателем первого в мире гусеничного трактора и самого гусеничного движителя, без коего невозможно было бы создание танка, первый прототип которого — Вездеход Пороховщикова — также был создан русскими.

Родился Фёдор Абрамович Блинов в 1827 году в селе Никольское Вольского уезда Саратовской губернии в семье крепостных крестьян. Фёдор был первым членом семьи, получившим «вольную», что позволило ему войти в число вольнонаемных рабочих и оказать домочадцам существенную денежную поддержку. Однако работа, выбранная Фёдором, оказалась не самой «чистой» и легкой: сначала он пошел в бурлаки, а затем кочегаром и помощником машиниста на пароходе. Обе этих специальности сыграли огромную роль в становлении изобретательского таланта Блинова.

Труд бурлака, помимо своей монотонности, являлся еще и крайне тяжелым, изматывающим. Многое зависело и от природных условий: ширины береговой линии, скорости течения, наличия попутного или встречного ветра. Кроме того, немаловажным условием была и степень проходимости берега: по болотному или сухому песчаному берегу передвигаться даже без груза было намного тяжелее, нежели по утоптанному глиняному или земляному участку пути.

И тогда Фёдор Блинов начал разработку универсального и полезного для бурлацкого дела устройства.

Фёдор Абрамович Блинов

Впервые гениальная мысль использовать гусеницу в качестве движителя для повозки и таким образом во много раз уменьшить удельное давление на грунт, пришла Блинову в 1878 году. Уже в 1879 году он построил платформу на двух гусеницах. Эта повозка демонстрировалась в городе Вольске при огромном стечении народа. Описание этого события имеется в саратовской губернской тазете. В 1879 году Блинов получил «привилегию» (патент) на сконструированный им «вагон особого устройства с бесконечными рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам» — механизм, являющийся первым действующим аналогом современного гусеничного трактора.

Вагон имел 4 опорных колеса и 4 ведущих звездочки — наиболее важных узла машины. В движение агрегат приводился конной тягой и на момент создания представлял собой гусеничный прицеп.

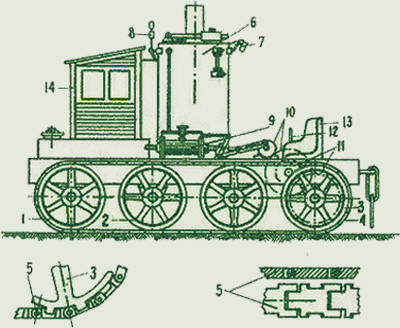

Подлинный чертеж парового трактора Фёдора Блинова, приложенный к его патентной заявке: 1 — направляющее колесо; 2 — опорные катки; 3— ведущее колесо; 4— гусеница; 5 — звенья гусеницы; 6— паровой котел; 7 — манометр; 8 — свисток; 9 — паровая машина; 10 — первая пара шестерен; 11 — вторая пара шестерен; 12 — рычаг управления; 13 — сиденье машиниста; 14 — будка управления.

Уже через 4 года после создания опытного образца и первого его полевого испытания Блинов наладил собственное машиностроительное предприятие, производящее, помимо своего первого изобретения, различные приборы, полезные не только в сельскохозяйственном деле, но и в любой другой промышленной отрасли.

В 1881 году Блинов приступил к разработке «самохода» на гусеничном ходу, который приобрел окончательный вид лишь семь лет спустя. Устройство было сконструировано по типу вагона с установленной на нем паровой машиной мощностью 12 лошадиных сил. Машина могла развивать скорость в три версты в час.

Именно «самоход» в итоге и обессмертил имя Блинова в веках: он принял участие в русской промышленной выставке в 1896 году — на Нижегородской ярмарке, где «самоход» был представлен в работе.

Как это часто случалось в дореволюционное время, нашелся один предприимчивый немецкий фабрикант, предложивший Блинову продать свое изобретение. Блинов отказался. По свидетельству дочери изобретателя Устиньи Федоровны, он ответил так: «Я—русский мужик, и думал, и делал для своей родины. А русские мужики не продаются».

Дело Фёдора Блинова продолжил его ученик, Яков Мамин, став первым изобретателем, использовавшим в своих разработках тракторные дизель-моторы.

Сын Блинова, Порфирий Фёдорович, благодаря помощи своего отца смог открыть «Фабрику нефтяных двигателей и пожарных насосов П. Ф. Блинова», где продолжал дело отца. Фабрика стала градообразующей для села Никольское: по данным 1900 года количество работников на фабрике достигло 150 человек — рекордное количество рабочих для небольшого учреждения.

Великий изобретатель дожил до 70 лет. Он скончался от паралича 24 июня 1902 года, его похоронили рядом с заводом.

После смерти Блинова в 1902 году совершенствованием трактора занялся его ученик Яков Мамин, построивший в 1903 году первый бескомпрессорный двигатель с воспламенением от сжатия. Спустя семь лет на базе этого двигателя он создал транспортный образец и в 1910 году впервые установил его на своем «русском тракторе». Ещё двенадцатилетним пацаном ученик Блинова Яшка Мамин выпиливал шарниры для гусеничных звеньев, потом участвовал в обработке «пальцев», скреплявших одно звено с другим, еще позже помогал в литейной формовать и отливать ведущие колеса-зубчатки и опорные колеса-катки. Первым советским заводом, начавшим выпуск тракторов, был Балаковский, а его техническим руководителем Яков Васильевич Мамин. Первые советские тракторы были заново сконструированы Маминым и названы «Карликом» и «Гномом». Это были не только самые легкие в мире тракторы, но и самые простые в сборке, управлении и ремонте. Вместо 1 200—1 500 деталей в «Карлике» было только около 300 деталей. В начале 1918 года Ленин вызвал Мамина в Москву, пригласил в Кремль и вскоре дал задание закупить за границей на 100 тысяч рублей золотом совершенных станков для нового завода тракторов и двигателей в городе Марксе Саратовской области. Мамин выполнил задание и завод «Возрождение» под егоруководством начал выпуск пяти «Карликов» в день и такого же количества двигателей «Русский дизель».

Как выглядит первый трактор блинова

Лишь в связи со случившейся в Поволжье большой засухой, недородом и голодом ему удалось получить от помещика отпускную.

На Волге Блинову пришлось вначале пойти в ватагу бурлаков, хотя он стремился попасть на пароход, чтобы работать около машин. В 1850 г. ему удалось поступить кочегаром на пароход «Геркулес», принадлежавший одному из купцов. Вскоре он хорошо изучил машину этого парохода, во многом помогал машинисту и поэтому был переведен из кочегаров на должность помощника машиниста, а через несколько лет стал известным на Волге опытным мастером, у которого можно было получить любой совет по механике и который мог выполнить любое поручение и любую работу по изготовлению той или иной машины или прибора.

С 1855 г. Блинов стал работать на «Геркулесе» уже машинистом. К этому времени он в совершенстве изучил не только машины «Геркулеса», но и ряд других. Каждая его свободная минута была посвящена учебе, изучению различных наук. В зимний период Блинов самостоятельно производил ремонт парохода, а в остававшееся время выполнял многообразные технические поручения: конструирование и изготовление различных машин, их установку, вел ремонт сельскохозяйственных машин; поэтому на Волге он был довольно популярен.

Первым крупным и известным нам изобретением Федора Блинова было изменение конструкции машин парохода «Геркулес». Однажды во время навигации на «Геркулесе» лопнул вал, который передавал движение на два ведущих колеса парохода. Этот вал приводился в движение отдельными паровыми машинами. Авария парохода грозила большими убытками его владельцу, но, несмотря на предложенную премию, не удалось найти какого-либо мастера, способного отремонтировать вал. Федор Блинов предложил окончательно разделить лопнувший вал на части с тем, чтобы каждая из существующих паровых машин работала на свою часть вала и передавала движение своему ведущему колесу, то есть чтобы каждое колесо парохода получило самостоятельный привод и не зависело при этом от другого колеса. Блинову поручили выполнение ремонта.

После отлично выполненной переделки машин пароход мог свободно повернуться на месте и быстро сделать крутой поворот при выключении одного из колес, ведущих пароход, вследствие чего управление пароходом стало более легким и удобным.

Получив за свое изобретение благодарность и премию, Блинов вскоре после этого решил вернуться на родину, чтобы работать самостоятельно над созданием оригинальных конструкций машин, облегчающих крестьянский труд. В 1877 г. Блинов переезжает в Никольское. К этому времени у него созрела мысль о гусеничном ходе, который он рассчитывал применить в будущем в своем самоходе, предназначавшемся для тяжелых работ в сельском хозяйстве. Прежде чем строить гусеничный самоход, Блинов решил испытать свою конструкцию гусеничного хода на практике. В результате этого намерения появилось его первое изобретение — «вагон с бесконечными рельсами». Собственно, это обыкновенная повозка, в которой вместо обычных колес был применен гусеничный ход.

Снабженная гусеничным ходом, повозка получила невиданные ранее исключительно высокие эксплуатационные качества. Прежде всего она легко шла по бездорожью, не тонула и не вязла в грязи, имела исключительно легкий ход. Пара лошадей могла на ней перевозить груз, который был не под силу десяти лошадям при перевозке на обычных колесных повозках.

Денег, полученных в качестве премии за переделку машин парохода, и сбережений почти за двадцать пять лет работы на пароходе Блинову не могло, конечно, хватить на то, чтобы самостоятельно построить свою первую машину — «вагон с бесконечными рельсами», и Блинов ищет завод, предприятие или мастерские, которые взялись бы строить его «вагон», но это оказалось делом безнадежным. Ни одно предприятие не хотело рисковать и предпочитало более верные и уже знакомые дела. Тогда он начинает искать компаньона, который мог бы вложить деньги в это новое дело. Вскоре он знакомится с купцом Канунниковым. Получив от него согласие на финансирование работы по изготовлению изобретенного им «вагона с бесконечными рельсами», Блинов начал разрабатывать конструкцию своего «вагона», составляя подробные чертежи для производства. Одновременно Блинов выполнял различные технические поручения, служившие для него источником существования.

В эти годы Блинов создал оригинальный одноцилиндровый насос очень удачной конструкции, оказавшийся более мощным, нежели применявшиеся до него двухцилиндровые насосы; построил быстроходный буксир; изготовлял различные металлические сельскохозяйственные орудия своей конструкции взамен устаревших деревянных и выполнял различные ремонтные работы. Постепенно чертежи «вагона с бесконечными рельсами» были закончены, но надо было еще закрепить свои права привилегией, а это было для крестьянина очень сложным и малонадежным делом, не обещающим успеха. Чтобы облегчить прохождение патентной заявки через канцелярии министерства, написанная Блиновым заявка на эту привилегию 15 марта 1878 г. подается в Департамент торговли и мануфактур от имени купца Ка-нунникова. 20 сентября 1879 г. Блинов получил привилегию, за которую ему нужно было уплатить 450 рублей. Эти деньги за него внес Канунников.

Подробное описание привилегии 2245 находится в «Своде привилегий», помещенном в журнале «Записки Русского технического общества» за 1879 г., а также в официальном издании «Свод привилегий, выдаваемых по Департаменту Торговли и Мануфактур», том III—IV, изданном в 1880 г. Вот эта привилегия:

«Привилегия,

выданная из Департамента Торговли и Мануфактур в 1879 г. крестьянину Федору Блинову, на особого устройства вагон с бесконечными рельсами, для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам.

Купец Канунников, 15 Марта 1878 года, вошел и Департамент Торговли и Мануфактур с прошением о выдаче крестьянину Федору Блинову, проживающему в Саратовской губернии, в Вольском уезде, в деревне Никольской, десятилетней привилегии, на особого устройства вагон с бесконечными рельсами, для перевозки по шоссейным и проселочным дорогам, состоит из обыкновенного кузова и рамы, установленных на двух поперечных рамах, покоящихся непосредственно на подвесных рессорах, так что оси с поперечными рамами могут вращаться; вагонные колеса делаются без гребней и катятся по желобчатым бесконечным рельсам. Рельсы эти составляются из двух рядов железных звеньев, из коих нижний ряд заменяет шпалы. Каждый бесконечный рельс идет сначала по грунту, под обоими колесами, затем обходит два спицевые блока, помещаемые на переднем и заднем конце вагона, и затем опирается на вагонные колеса.

По рассмотрению изобретения сего в Техническо-Инспекторском Комитете Управления Железных Дорог и в Совете Торговли и Мануфактур, Управляющий Министерством Финансов, на основании 149 ст. Уст. Про-мышл. Св. Зак. т. XI, предваряя, что Правительство не ручается ни в точной принадлежности изобретения предъявителю, ни в успехах онаго, и удостоверяя, что на сие изобретение прежде сего никому другому в России привилегии выдано не было, дает крестьянину Федору Блинову сию привилегию на десятилетнее от нижеписанного числа исключительное право, вышеозначенное изобретение, по представленным описанию и чертежу, во всей Российской Империи употреблять, продавать, дарить, завещать и иным образом уступать другому на законном основании, но с тем, чтобы изобретение сие, по 152 ст. того же Устава, было приведено в полное действие не позже, как в продолжение четверти срочного времени, на которое выдана привилегия, и затем, в течение шести месяцев после сего, было представлено в Департамент Торговли и Мануфактур удостоверение местного начальства о том, что привилегия приведена в существенное действие, т. е. что привилегированное изобретение введено в употребление; в противном случае право оной, на основании 158 ст., прекращается. Пошлинные деньги 450 руб. внесены; в уверение чего привилегия сия Управляющим Министерством Финансов подписана и печатью Департамента Торговли и Мануфактур утверждена. С.-Петербург, сентября 20 дня 1879 года».

После получения привилегии Блинов начал работать над тем, чтобы «вагон с бесконечными рельсами» превратить в гусеничный самоход. Другое желание было у купца Канунникова, который хотел как можно скорее начать производство повозок с тем, чтобы получать барыши. Он крайне отрицательно относился к идее создания самохода. В связи с этим Блинов порвал с Канунниковым и примерно в 1880 г. переехал в Вольск, где поступил механиком на цементный завод Плигина.

При поступлении на завод Блинов поставил условие, что ему будет предоставлена возможность строить свои машины; владелец завода дал на это согласие. Закончив летом 1880 г. постройку вагона и опробовав его на различных дорогах, Блинов решил провести официальные публичные испытания своего «вагона с бесконечными рельсами».

В газете «Саратовский листок» от 14 января 1881 г. напечатано по этому поводу следующее сообщение: «Новость. Некто крестьянин Блинов, служащий механиком у г. Плигина, изобрел машину для перевозки тяжестей с подвижными под колесами рельсами. Устройство незамысловатое. Рельсы, пристроенные к маленьким плиткам, особым устройством передних и задних колес движутся наподобие приводного шкива. При первой пробе оказалось, что пара лошадей свободно может перевозить на этой машине до четырех сот с лишком пудов по обыкновенной каменной мостовой. Машина обещает громадную выгоду и приложение во всех местностях, где имеются большие склады товаров. Приветствуем г. Блинова и от души желаем ему полного успеха. 30 декабря назначено публичное испытание машины. О результатах немедленно сообщим».

Когда газета опубликовала это сообщение, испытания уже были проведены. Они состоялись 30 декабря 1880 г. в г. Вольске и прошли очень удачно. Повозка с грузом в две тысячи кирпичей и более чем 30 пассажирами, то есть нагруженная примерно до 9000 кг, легко передвигалась по улицам города, запряженная всего парой лошадей. Испытания подтвердили целесообразность ее конструкции.

По сути дела, это был первый в мире гусеничный прицеп. Испытания повозки в Вольске еще выше подняли авторитет Блинова как весьма искусного механика и конструктора. В результате этого городская управа предложила ему взять на себя разработку проекта и постройку городского водопровода. Это дело было новым для изобретателя, но он со свойственной ему энергией взялся за изучение вопроса, а затем за проект водопровода. Вскоре водопровод в городе был построен.

Удача окрылила изобретателя, и он начинает подготовку к производству повозок своей конструкции. Учитывая бездорожье, Блинов считал, что гусеничные повозки найдут широкое применение в России и поэтому их необходимо будет выпускать в большом количестве. Однако в Вольске в то время не было возможностей для его работы. В 1881 г. Блинов переезжает в Балаково, где вначале работает в небольших помещениях, приспособленных под мастерские. В 1887 г. он арендует чугунолитейный завод, на котором организует выпуск сконструированных им пожарных насосов.

Завод этот получил название «Благословение». Эта марка впоследствии была на всех изделиях Блинова.

В 1888 г. к Ф. А. Блинову в качестве ученика поступил Я. В. Мамин, которому в то время было 15 лет. По его словам, завод Блинова фактически был простой мастерской, имевшей литейную. Завод выпускал главным образом пожарные насосы, которыми снабжались пожарные команды многих приволжских городов; производил ремонт различных сельскохозяйственных машин и орудий, а также выпускал железные сельскохозяйственные орудия. Но все эти изделия интересовали Блинова меньше, чем гусеничные машины, которым он придавал чрезвычайно большое значение. Мечтая о гусеничном самоходе, Ф. А. Блинов однажды сказал Я. В. Мамину: «. ты не поймешь и остальные, над чем я работаю, но если доживешь, то увидишь, какое колоссальное дело будет выполнено этими машинами». Энтузиазм Блинова захватил и Мамина, который увлекся идеей создания трактора для сельского хозяйства. В дальнейшем Я. В. Мамин, ученик и последователь Ф. А. Блинова, создал первый дизельный трактор и стал одним из первых советских тракторостроителей.

С первых же лет работы завода Блинов занимался конструированием самохода, основанием для которого ему служил «вагон с бесконечными рельсами». В 1888—1889 гг. Блинов приступил к постройке этого самохода с паровым двигателем, работа над которым заняла несколько лет, и лишь в 1893— 1895 гг. работы были закончены и Блинов провел испытание самохода в Балаково.

В 1889 г. открылась Саратовская земская губернская выставка. Блинов участвовал в ней и получил серебряную медаль за пожарный насос его конструкции. Об этом было сообщено в прибавлении к газете «Саратовский дневник» 206, но о «вагоне» или самоходе Блинова в отчетах о выставке ничего не говорится. По воспоминаниям Я. В. Мамина, самоход в это время еще находился в стадии подготовки.

Я. В. Мамин был свидетелем создания этого самохода и непосредственным участником его изготовления. В 1888 г., когда он поступил к изобретателю, Мамину поручили изготовление деталей гусеницы самохода. Блинов давал ему размеры и указывал форму той или иной детали, причем по памяти, без чертежей, настолько он хорошо проработал конструкцию. Чертежи Блинов, как правило, хранил дома.

Трактор имел следующий вид. На прямоугольной раме, состоящей из двух особо прочных продольных пятиметровых балок и поперечных соединительных балок, посередине размещался вертикальный котел высотою в 1,5 м и диаметром в 1,2— 1,3м, который был изготовлен из жаровой трубы сгоревшего близ Балакова парохода. Котел был рассчитан на давление в 6 атмосфер; горючим для него была нефть. Две тихоходные паровые машины были установлены на боковых балках рамы. Мощность каждой машины 10—12 лошадиных сил при 40 оборотах в минуту. Обе машины были взяты с того же парохода.

Скорость самохода была около трех верст в час.

Передача от машин осуществлялась чугунными цилиндрическими литыми шестернями, связанными с ведущими колесами гусеничной цепи. Ленты гусениц состояли из пластин размером 200x200x10 мм. Гусеничная лента имела зацепы для зубьев двойных ведущих колес гусеницы. Пластины между собою были соединены с помощью гибкого шарнира с металлическим пальцем.

Каждая гусеница приводилась в движение своей машиной (подобно тому, как это было на пароходе «Геркулес»), и, таким образом, поворот самохода осуществлялся выключением одной из паровых машин, а следовательно, и одной из гусениц. Тяговое усилие, которое развивал самоход, составляло 1100—1200 килограммов, что Блинов считал достаточным для тяги нескольких плугов.

В будку, расположенную впереди, были введены рычаги управления паровыми машинами. За котлом, кроме того, было установлено дополнительно сиденье для машиниста, обслуживавшего его, поддерживавшего в нем соответствующее давление и наблюдавшего за паровыми машинами. Неудобства управления трактором повлекли за собой ряд недоразумений при испытаниях, и Блинов одной из первых задач по улучшению конструкции трактора считал разработку новой системы управления. Конструкция гусеничного трактора Блинова, опередившая на много лет современную ему технику машиностроения, требовала изготовления многих сложных деталей, создание которых затруднялось тем, что не было возможности делать стальное литье. Звенья гусеничной цепи, например, приходилось делать из целого квадратного куска металла путем выстругивания и сверления. Недостаточная чистота и точность обработки требовали их длительной обкатки. Трактор с поднятыми и включенными гусеницами гоняли в течение месяца. Но, несмотря на все трудности, Блинов построил свой первый в мире гусеничный трактор!

Блинов возлагал большие надежды на этот самоход. Он считал, что облегчает труд крестьянина, что самоход с радостью примут помещики. Но этого не случилось. Помещики предпочитали пользоваться дешевым трудом крестьян и не видели необходимости производить какие-либо затраты на покупку машинного оборудования.

Блинов не прекращал работы над улучшением конструкции своего самохода и старался внедрить его в сельское хозяйство, всячески пропагандируя его и стремясь показать в действии.

В 1896 г. в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская промышленная и художественная выставка. Блинов подготовил для нее трактор и другие свои машины. Он возлагал на выставку большие надежды, думая, что после нее его работы получат наконец признание, что ему помогут наладить массовое производство самохода и что будет создана соответствующая производственная база.

На деле получилось иное. Самоход Блинова с большим трудом попал на выставку. Он не был принят ни в павильон инженерный, ни в павильон сельскохозяйственный. В павильоне «Спасание на водах» бьш поставлен насос Блинова. Туда был направлен и трактор, но его поставили за павильоном. На Нижегородской выставке Блинов называл свой трактор паровозом для грунтовых дорог, подчеркивая этим его полную пригодность для перевозки грузов с помощью специальных поездов по грунтовым и шоссейным дорогам. Одновременно при пояснении конструкции трактора он постоянно указывал на основное его назначение как тягача для различных сельскохозяйственных орудий.

Максим Горький, посетивший выставку, в статье «Беглые заметки» писал, что кустари, народное творчество на выставке в загоне и ютятся по закоулкам; он возмущался засильем на выставке иностранцев.

Блинов требовал, чтобы самоходу было предоставлено более удобное для осмотра место. Он стремился показать свой трактор в действии возможно большему количеству посетителей и добился на это разрешения.

Журнал «Саратовская земская неделя» за 1896 г. 32 приводит следующее сообщение: «На имя генерального комиссара поступило ходатайство крестьянина Саратовской губ. Ф. А. Блинова, экспонирующего в строительно-инженерном отделе Всероссийской выставки паровоз для грунтовых дорог, отапливаемый нефтью.

Блинов просит о разрешении демонстрировать свой паровоз перед выставочной публикой. Паровоз Блинова помещается за павильоном «спасание на водах»». Демонстрация состоялась несколько раз и проходила успешно. Это подтверждает очевидец — инженер Водогинский, который присутствовал 1896 г. на выставке, будучи студентом Московского технического училища. Он хорошо помнит трактор Блинова и самого изобретателя и несколько раз присутствовал на демонстрации трактора в действии».

На такой громадной выставке, как выставка 1896 г., было очень трудно получить какую-нибудь награду, особенно простому крестьянину. И все же Блинов получил даже две награды. Бронзовую медаль он получил вторично за свой пожарный насос. За трактор ему вручили похвальную грамоту «За трудолюбие». Эта награда, конечно, была слишком малой и вызвала протест изобретателя на незаслуженное равнодушие.

В одной из корреспонденции газеты «Каспий» (187) за 1896 г. из Нижнего Новгорода сообщается о «диковинных приманках» выставки и в их числе Об изобретении Ф. А. Блинова. О самом изобретателе и его изобретении корреспондент пишет: «. экспонент-крестьянин Саратовской губ. Ф. А. Блинов демонстрирует перед публикой паровой двигатель, приспособленный для перевозки груза по шоссейным и грунтовым дорогам. Нам пришлось беседовать с изобретателем этого двигателя. Горько жаловался на свою судьбу: целых 16 лет как придуман им этот двигатель, он даже взял на него привилегию, но все никак не может подыскать капиталиста, который взялся бы изготовлять его фабричным путем. Даже существующие пробелы выставленного двигателя, обошедшегося ему в 10 тыс. руб., он берется досовершенствовать настолько, что целые поезда полетят по земле, как по рельсам. «Но маршалы зова не слышат. » — охотников взять изобретение под свое покровительство все нет как нет. Такова уж судьба русских изобретателей».

Ряд статей о тяжелой доле русских изобретателей был помещен в газете «Волгарь» за 1896 г. В одной из них приводится причина, по которой русским изобретателям трудно добиться признания. «Вся беда в том, — говорилось в газете, — что русские изобретатели — русские, у нас нет доверия к собственным творческим силам и способностям, нет желания поддержать даже бесспорно полезное дело, и немудрено, если русские изобретения попадают в руки англичан, американцев, французов». (Газета «Вол-гарь», 277 от 7 октября 1896 г.).

Неудачи с самоходом, на который было потрачено столько сил, энергии и средств, подорвали здоровье Блинова, и он тяжело заболел: паралич сковал его ноги. Однако он не бросил работы по дальнейшему совершенствованию самохода, не потерял веры в свое изобретение и по-прежнему считал самоход необходимым для народа и родины.

Несмотря на болезнь, он изучает двигатель внутреннего сгорания, чтобы заменить им примененную на тракторе паросиловую установку. Надо сказать, что на Нижегородской выставке в 1896 г. демонстрировались двигатели внутреннего сгорания русских изобретателей: Яковлева, Хайдакова и др., и, конечно, Блинов имел возможность убедиться в их преимуществах перед паросиловой установкой, особенно для такого самохода, который создал он. Блинов разработал конструкцию двигателя, но не довел ее до конца. Его сын Порфирий Блинов закончил разработку чертежей, получил привилегию на двигатель и организовал производство двигателей на заводе «Благословение». Он улучшает конструкцию гусеничного хода трактора и разрабатывает схему установки на него нефтяного двигателя внутреннего сгорания, разрабатывает новую трансмиссию трактора.

Смерть помешала Федору Абрамовичу Блинову закончить эту работу. Он умер от паралича 24 июня 1902 г. в возрасте 70 лет и по его желанию был похоронен рядом с заводом.

Свою работу над трактором Ф. А. Блинов поручил продолжать сыну Порфирию, к которому перешел в управление и завод «Благословение». Завод под руководством Порфирия Блинова наладил выпуск двигателей внутреннего сгорания, но, к сожалению, продолжить дело отца Порфирий не смог из-за материальных затруднений и болезни.

Что произошло с первым оригинальным самоходом, построенным Ф. А. Блиновым, неизвестно, и никаких следов о нем не сохранилось. Ф. А. Блинов на много лет опередил современную ему технику, создав первый в мире гусеничный трактор. (Гусеничные тракторы за границей появились только в XX в.) Созданный в России трактор Блинова, как это часто бывает, не получил признания и распространения на родине, однако многие русские изобретатели подхватили и развили идеи русского самородка-изобретателя — Федора Абрамовича Блинова.

Адрес страницы сайта, нарушающей, по Вашему мнению, авторские права;

Ваши ФИО и e-mail;

Документ, подтверждающий авторские права.