Как вылечить гиперкинез у ребенка

Гиперкинезы у детей

Гиперкинезы у детей – аномальная двигательная активность на фоне патологического тонуса скелетной мускулатуры, возникающая при различных заболеваниях. Представляет собой излишние, неуместные подергивания, жесты, гримасы. Диагностика патологий, проявляющихся гиперкинезами, требует консультативного заключения специалистов (детского невролога, окулиста, психолога, генетика), проведения инструментальной диагностики (ЭЭГ, МРТ, ЭНМГ), биохимического и нейрохимического исследования крови. Специфическое лечение разработано лишь для некоторых болезней, сопровождающихся гиперкинезами, в остальных случаях применяется симптоматическая терапия.

Общие сведения

Гиперкинезы (лат. «чрезмерные движения») – неврологический синдром, который характеризуется непроизвольными насильственными движениями. Развивается при врожденном или приобретенном поражении структур головного мозга, отвечающих за иннервацию скелетных и мимических мышц. По данным исследований, наибольшая часть патологий, дебютирующих гиперкинезами, приходится на психические расстройства (36%), второе место по распространенности занимают аномалии развития ЦНС (24%). В 22% наблюдений причиной становятся дегенеративные заболевания, в оставшихся случаях – другие поражения нервной системы.

Причины гиперкинезов у детей

Непроизвольные двигательные акты являются симптомами различных заболеваний и патологических состояний, могут возникать сразу после рождения или появляться по мере роста ребенка. Перечень этиофакторов разнообразен, включает нарушения кровообращения, инфекции, врожденные пороки, приобретенные повреждения и пр. К основным причинам гиперкинезов у детей относят:

Патогенез

Гиперкинетические расстройства развиваются вследствие нарушений в экстрапирамидной системе. Ее контроль осуществляется прецентральной извилиной коры больших полушарий, лимбической системой. Под воздействием различных факторов формируется гиперактивность экстрапирамидной системы вследствие дефицита ее торможения поврежденной корой и лимбической системой. Возникает дисбаланс нейромедиаторов (дофамин, норадреналин, серотонин и другие), способствующих передаче сигнала от нейрона к нейрону, искажаются первоначальные «команды» головного мозга. Еще один механизм, обуславливающий появление гиперкинезов – структурные изменения на любом из этапов передачи нервного импульса от коры к мускулатуре.

Классификация

Существует несколько классификаций данного патологического состояния. Чаще всего гиперкинезы детского возраста подразделяются на группы с учетом характера изменений мышечного тонуса, приводящих к замедлению или ускорению динамических движений:

Существует также классификация, созданная с учетом патогенетического механизма развития двигательных расстройств. В зависимости от уровня поражения выделяют гиперкинезы, обусловленные патологией стриопаллидарной системы (отмечается вычурность и сложность движений), стволовых структур ЦНС (наблюдаются стереотипные тонические двигательные паттерны) и корковых структур (выявляются эписиндромы, сопровождаемые дистониями).

Симптомы гиперкинезов у детей

Непроизвольная двигательная активность нередко становится первым проявлением различных неврологических заболеваний, к которому впоследствии присоединяются другие симптомы. Общими признаками всех разновидностей гиперкинезов являются непроизвольность и навязанность движений. Двигательные акты (жесты, «движения намерений», гортанное покашливание, скрежет зубов или бруксизм, манипулятивные движения, различные стереотипии – обгрызание ногтей, яктация) естественны, но не уместны в данный момент. Ребенок не контролирует свое тело, это приводит к нарушению произвольных движений.

Тики – наиболее частые гиперкинезы детского возраста. Могут быть транзиторными (проходящими) или хроническими. Проявляются клоническими подергиваниями мимической мускулатуры, шеи, плечевого пояса, к которым иногда присоединяются вокализмы (кашель, выкрикивание отдельных звуков, смех). Носят неритмичный стереотипный характер. Тремор часто выявляется в периоде новорожденности. Характеризуется ритмичными быстрыми подергиваниями кистей и стоп, нижней челюсти, языка. Может исчезать в покое и усиливаться в стрессовых ситуациях. Хорея представляет собой хаотичные, аритмичные размашистые движения. Походка больного напоминает танцующую.

Атетоз сопровождается малоамплитудными червеобразными движениями, обусловленными попеременным сокращением разных групп мышц. Локализация – дистальные отделы конечностей, мимическая мускулатура. Спастическая кривошея (тортиколлис) проявляется тоническим сокращением мышц шеи со стойким наклоном и поворотом головы в сторону. Репозиция вызывает болевые ощущения, зачастую невозможна из-за склеротического перерождения мышечной ткани. При гемибаллизме наблюдаются резкие грубоватые движения, напоминающие бросок тяжелого камня, взмах крыла птицы. Торсионная дистония характеризуется медленными вращательными движениями, похожими на вкручивание штопора. Основная локализация – мышцы шеи, туловища. Ребенок застывает в вычурных позах, его походка напоминает верблюжью. Выраженность дистонических гиперкинезов значительно уменьшается в положении лежа.

Осложнения

В число возможных осложнений данной патологии входит склерозирование мышечных структур при медленных гиперкинетических нарушениях (спастическая кривошея, торсионная дистония, идиопатический блефароспазм), следствием которого является невозможность возвращения мышцы в расслабленное состояние и вынужденное пребывание больного в статичной неестественной позе. Насильственные движения нарушают социальную адаптацию, усложняют приобретение бытовых навыков, обучение. Заболевания, сопровождаемые гиперкинезами, часто осложняются когнитивными расстройствами, деградацией личности. Ребенок теряет способность усваивать новую информацию. Постепенно регрессируют приобретенные навыки (опрятности, самообслуживания).

Диагностика

Диагностику и лечение гиперкинетических расстройств у детей осуществляет детский невролог. При появлении симптоматики необходимо комплексное обследование в условиях стационарного отделения для уточнения причин развития гиперкинезов и выраженности основной патологии. Обязательными диагностическими мероприятиями являются:

Лечение гиперкинезов у детей

Коррекция двигательных расстройств проводится в соответствии с клиническим протоколом лечения основного заболевания. При устранении причины гиперкинезы исчезают, однако такой результат не всегда достижим. При генетических синдромах и аномалиях развития возможна только паллиативная посимптомная помощь. Некоторые лекарственные средства способны воздействовать непосредственно на ретикулярную формацию и подкорковые структуры, корректировать двигательные нарушения. Их используют в виде заместительной терапии для лечения основных патологий, а также для снижения или купирования пароксизмов аномальной двигательной активности:

Некоторые заболевания требуют специфической терапии. При ревматических хореических гиперкинезах тактика ведения проходит согласование с ревматологами. При склеротических изменениях для лечения спастической кривошеи иногда прибегают к хирургическим вмешательствам. При ювенильном паркинсонизме в запущенной резистентной форме, хорее Гентингтона, гемибаллизме пациентам предлагают операции по имплантации электродов, стимулирующих вентральное промежуточное ядро гипоталамуса, что позволяет контролировать гиперкинезы.

Прогноз и профилактика

Прогноз многих гиперкинезов при генетических заболеваниях, аномалиях развития неблагоприятный. Состояние больного определяется выраженностью основной патологии, нарушения движений часто сочетаются со значительным когнитивным снижением, возможна глубокая инвалидность. Некоторые гиперкинезы достаточно хорошо поддаются терапии. Специфические профилактические меры не разработаны. К общим рекомендациям относятся фиксирование изменений в поведении ребенка, своевременное обращение с жалобами к специалисту. Необходимо предупреждение травматических повреждений, нарушений гемодинамики, инфекционных болезней ЦНС.

Гиперкинетическое расстройство поведения у детей

Такие симптомы у детей как нервный тик, подергивание, гримасы могут быть следствием гиперкинетического расстройства. Диагностирует эту неврологическую патологию и назначает лечение детский невролог при участии детского психолога и других специалистов.

Сегодня мы поговорим об этом непростом расстройстве у детей, разберем его причины, признаки и методы лечения. А если вы хотите на профессиональном уровне помогать детям с гиперкинезом, мы приглашаем вас освоить профессию детского психолога на наших курсах.

Что такое гиперкинетическое расстройство у детей?

Гиперкинез – это комплекс психосоматических расстройств поведения, который проявляется неосознанной двигательной активностью, нарушенным вниманием, беспокойством, импульсивностью, проблемами с самоорганизацией. Из-за ярко выраженных симптомов таким детям сложно обучаться, общаться со сверстниками в детском саду или школе.

Гиперкинетическое расстройство часто путают с гиперактивным поведением или синдромом дефицита внимания. Но это ошибка, гиперкинез отличается от других состояний стойким и неподконтрольным нарушением поведения и социальных норм, которое не представляет опасности для окружения, но если оставить эту проблему без внимания, то и во взрослом возрасте человек будет испытывать сложности, непосредственно влияющие на качество его жизни.

Почему возникает гиперкинез?

Спровоцировать расстройство у детей может множество состояний физиологического и психологического характера. Гиперкинез может возникнуть, если ребенок:

Симптоматика гиперкинетического расстройства у детей

В младенчестве довольно непросто выявить расстройство, а вот в возрасте 3-6 лет родители и воспитатели уже легко могут заметить, что малыш:

Непроизвольное сокращение мускулатуры лица, шеи, плеч (нервный тик) – также будет являться явным симптомом гиперкинеза. Такие проявления усиливаются, если малыш сильно волнуется или находится в незнакомой обстановке.

Бывает, что расстройство проявляется тем, что ребенок излишне импульсивен, беспокоен, недисциплинирован, безостановочно разговаривает, не может долгое время заниматься одним делом, ему сложно ждать своей очереди, у него нарушены концентрация и внимание. А бывает наоборот – малыш предпочитает одиночество и тишину, испытывает проблемы в общении со взрослыми и сверстниками, подвержен депрессивным и тревожным состояниям.

Необходимо помнить, что бездействие при гиперкинетическом расстройстве привнесет определенные проблемы в жизнь личности как в детском возрасте (плохие успеваемость и дисциплина, неумение дружить и общаться), так и во взрослом (отсутствие отношений, карьерного роста, склонность к вредным привычкам).

Современные подходы к диагностике и лечению тикозных гиперкинезов у детей

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Тикозные расстройства представляют собой актуальную проблему в связи с высокой частотой встречаемости, достигающей 1–6% в детской популяции, коморбидностью с синдромом дефицита внимания, стереотипиями, тревожностью, трудностями обучения, перепадами настроения и нарушениями сна. В статье рассмотрены новые положения МКБ-11 о переводе тиков и синдрома Туретта (СТ) из раздела психических заболеваний в неврологический раздел. Основной патогенетической моделью является дисбаланс медиаторов дофамина, ГАМК и глутамата в системе кора — таламус — стриатум — кора. Нами впервые обнаружены электромиографические паттерны тиков, которые включают веретенообразную и ромбовидную залповую активность, что позволяет объективизировать тяжесть и прогноз заболевания, а также расширить представления о нейрофизиологических аспектах тиков. По данным электромиографии обнаружены четкие различия между группами больных моторными, моторно-вокальными тиками и СТ, параметры исходного фона биоэлектрической активности мышц, количества серийных (кластерных) залпов и их амплитуды показали прямую корреляцию с тяжестью гиперкинезов по Йельской шкале оценки тяжести тиков YGSST. В качестве препарата первой линии терапии в стадии дебюта тиков у детей дошкольного и младшего школьного возраста возможно применение аминофенилмасляной кислоты. На стадии экспрессии симптомов целесообразно начинать лечение с Анвифена, в случае отсутствия динамики симптомов переходить на лечение антиконвульсантами и нейролептиками.

Ключевые слова: гиперкинезы, моторные тики, вокальные тики, синдром Туретта.

Для цитирования: Зыков В.П., Каширина Э.А., Наугольных Ю.В. и др. Современные подходы к диагностике и лечению тикозных гиперкинезов у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3(3):39-44.

1 Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow

2 Children City Clinical Hospital No. 110, Moscow

Tic disorders represent a relevant problem due to a high incidence, reaching 1–6% in children population, comorbidity with attention deficit disorder, stereotypes, anxiety, learning disorders, mood swings, and sleep disorders. The article deals with the ICD-11 new provisions on the tics and Tourette’s syndrome transfer from “Mental Diseases” section to “Neurology” section. The main pathogenetic model is the imbalance of dopamine, GABA and glutamate mediators in the cortex — thalamus — striatum — cortex system. For the first time, we have discovered tic electromyographic patterns, which include fusiform and rhomboid bursting activity, which allows objectifying the severity and prognosis of the disease, as well as to broaden the understanding of tic neurophysiological aspects. There were clear differences between the groups of patients with motor, motor-vocal tics, and Tourette’s syndrome according to electromyography; bioelectric muscle activity parameters of the baseline background and the number of serial (cluster) bursts and their amplitude showed a direct correlation with the hyperkinesis severity by Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Aminophenylbutyric and gopantenic acids can be used as a first-line drug during the onset stage in children of preschool and primary school age. At the stage of symptom expression, it is advisable to use anticonvulsants and neuroleptics.

Keywords: hyperkinesis, motor tics, vocal tics, Tourette’s syndrome.

For citation: Zykov V.P., Kashirina E.A., Naugolnykh Yu.V. et al. Current approaches to the diagnosis and treatment of tic hyperkinesis in children. RMJ. Medical Review. 2019;3:43–48.

В статье представлены современные подходы к диагностике и лечению тикозных гиперкинезов у детей.

Введение

Классификация тикоподобных расстройств по МКБ-11

Первичные тики

Под первичными тиками подразумевают наследственные, с клинических позиций целесообразно составление родословных, поиск родственников, у которых были тики в детском возрасте или наблюдаются в настоящее время. В ряде случаев ретроспектива гиперкинезов родственников пробанда позволяет представить индивидуальный прогноз для больного. СТ рассматривают как множественные генерализованные моторные тики, один или более вокальные, возникающие в течение 12 мес. с ремиссией не более 3 мес. Гиперкинезы значительно ухудшают профессиональную деятельность (у взрослых) или обучение в школе и колледже (у детей). Имеются сложности дифференциальной диагностики между СТ и хроническими моторными и вокальными тиками, в связи с чем изучают генетические, нейрофизиологические маркеры заболевания и данные нейровизуализации. Тики наследуются по аутосомно-доминантному типу, встречается полудоминантный тип с пропусками поколений, с усилением симптомов при передаче признаков заболевания. Предполагается как аутосомно-рецессивный тип наследования, так и спорадические варианты заболевания. Последним успехом нейрогенетики было обнаружение при спорадических случаях СТ особой мутации гена RICTOR, в результате которой изменяется регуляция внутриклеточной передачи сигнала в нейронах и миоцитах независимо от конкретных нейромедиаторных моделей болезни [5, 6]. При наших исследованиях составление родословных при семейных формах заболевания показало наличие тиков у родственников I и II степени родства до 70% случаев. В МКБ-10, так же как и в 11-й версии, представлена классификация тиков на примере взрослых пациентов. Надо подчеркнуть, что только у детей наблюдаются возраст-зависимые стадии заболевания: дебют тиков — от 3 до 7 лет, стадия экспрессии симптомов — от 8 до 12 лет, резидуальная стадия — после 15 лет.

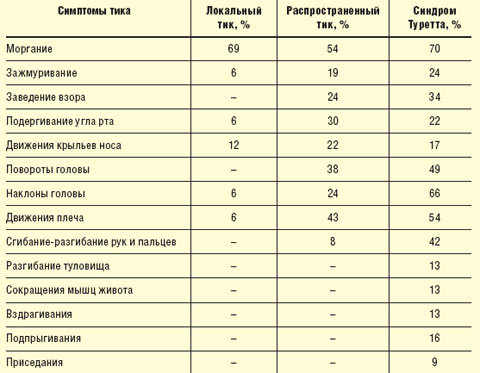

Семиотика тиков и топография гиперкинезов имеют следующую особенность перехода хронических тиков в СТ, а именно генерализацию моторных тиков с включением верхних и нижних конечностей, мышц-разгибателей спины и живота. Хронические тики отличаются от СТ тяжестью гиперкинезов по Йельской шкале оценки тяжести тиков

YGTSS [7], длительностью периодов обострения, трудностями социальной адаптации. В МКБ-11 присутствует нозология «хронический моторный и вокальный тик», только для детского возраста имеется сочетание хронических моторных и вокальных тиков, но по выраженности проявлений они не достигают СТ. В семиотике гиперкинезов мы выделяем клонические и дистонические тики (табл. 1).

Вторичные тики

Клиническое наблюдение

Только для зарегистрированных пользователей

Гиперкинетические расстройства поведения у детей

Гиперкинетическое расстройство у детей (гиперкинезы) – комплекс поведенческих нарушений, обусловленных патологическим тонусом скелетной мускулатуры вследствие различных заболеваний. Оно проявляется бессознательными движениями: тиками, подергиваниями, гримасами. Диагностикой и терапией гиперкинезов занимается детский невролог при участии психолога, окулиста, генетика и других специалистов.

Общие сведения

Гиперкинетическое расстройство в детском возрасте нередко путают с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). На самом деле эти состояния отличаются: СДВГ – проблема по большей части психологическая, а гиперкинезы относятся к неврологическим патологиям. Гиперкинетическое расстройство в первую очередь характеризуется неосознанной двигательной активностью, а нарушение внимания, беспокойство, импульсивность отходят на второй план.

Причины гиперкинезов у детей

Список состояний, которые могут спровоцировать гиперкинетическое расстройство поведения у детей, достаточно обширен. Наиболее распространенными причинами развития патологии являются:

В некоторых случаях толчком к развитию патологии может стать нестабильная обстановка в семье, какие-либо тяжелые эмоциональные переживания, страхи, повышающие нагрузку на лимбическую систему головного мозга и вызывающие непроизвольные движения.

Классификация заболевания

Основная классификация подразделяет гиперкинезы на две большие группы в зависимости от характера изменений в мышечном тонусе.

По причине происхождения патология также бывает первичной, что обусловлено врожденными аномалиями развития ЦНС или наследственностью, и вторичными, когда гиперкинез стал следствием перенесенной травмы или заболевания.

Симптомы гиперкинетического расстройства у детей

Заподозрить заболевание в младенческом возрасте достаточно сложно, основные проявления болезни приходятся на дошкольные периоды переходного возраста: в 3 года и 6–7 лет. Родители могут заметить различные непроизвольные двигательные акты, к которым относятся:

Наиболее выраженным симптомом детских гиперкинетических расстройств остаются тики – непроизвольные сокращения мускулатуры шеи, лица, плечевого пояса. В некоторых случаях к подергиваниям присоединяются звуковые сигналы (вокализмы): смех, вскрики, икота, кашель. Тики усиливаются, если ребенок волнуется, переживает, находится в непривычной для него обстановке или знакомится с новыми людьми.

Другими признаками расстройства могут послужить:

Специфическими симптомами в ряде случаев становятся заикание, ночной энурез, расстройства сна и пробуждения, боязнь резких звуков и яркого света.

Гиперкинетическое расстройство иногда сопровождается повышенной импульсивностью, невозможностью долго заниматься одним делом, нарушением концентрации и внимания, что характерно также для СДВГ. В некоторых случаях наблюдается обратная реакция: ребенок с гиперкинезом предпочитает уединение, тишину, спокойные, вдумчивые занятия.

Диагностика заболевания

Распознавание и лечение гиперкинетического расстройства поведения у детей требует комплексного подхода. Диагноз ставится на основании ряда исследований, к которым относятся:

Основная задача на этапе диагностики – не только выявить характерные признаки гиперкинезов, но и исключить иные патологии, которые могут давать схожую клиническую картину, например эпилепсию, синдром Шильдера-Аддисона.

Лечение детских гиперкинезов

Ключевым условием терапии является устранение первопричины заболевания, после чего симптоматика постепенно исчезает самостоятельно. К сожалению, достичь этой цели удается не всегда, и основными лечебными мероприятиями становятся симптоматические методики, улучшающие качество жизни ребенка. К ним относятся противосудорожные препараты, снижающие непроизвольную двигательную активность мышечной структуры; в ряде случаев используется ботулинотерапия, помогающая блокировать нервно-мышечные передачи.

Вспомогательными методиками могут стать:

К сожалению, гиперкинетическое расстройство часто является пожизненным. Важную роль в лечении гиперкинезов играет адекватная психологическая помощь, направленная на стабилизацию эмоционального состояния ребенка и его родителей, осознание и принятие болезни.

Профилактика

Специфических средств, способных предотвратить развитие патологии, не существует. Снизить вероятность появления у ребенка гиперкинетического расстройства помогут:

При своевременном выявлении патологии и адекватной помощи есть реальный шанс, что к 17–20 годам проявления гиперкинезов значительно снизятся, давая возможность ребенку полноценно жить и развиваться в социуме.

Если Ваш ребенок страдает от гиперкинетического расстройства, не откладывайте визит к опытным специалистам клиники «СМ-Доктор». К Вашим услугам комплексные методики диагностики и лечения расстройства, помощь опытных психологов и неврологов, групповые и индивидуальные программы восстановления.

Тики у детей

Тики, или гиперкинезы, — это повторяющиеся неожиданные короткие стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность, но в большинстве случаев пациент может воспроизводить

Тики, или гиперкинезы, — это повторяющиеся неожиданные короткие стереотипные движения или высказывания, внешне схожие с произвольными действиями. Характерной чертой тиков является их непроизвольность, но в большинстве случаев пациент может воспроизводить или частично контролировать собственные гиперкинезы. При нормальном уровне интеллектуального развития детей заболеванию нередко сопутствуют когнитивные нарушения, двигательные стереотипии и тревожные расстройства.

Распространенность тиков достигает приблизительно 20% в популяции.

До сих пор не существует единого мнения о возникновении тиков. Решающая роль в этиологии заболевания отводится подкорковым ядрам — хвостатому ядру, бледному шару, субталамическому ядру, черной субстанции. Подкорковые структуры тесно взаимодействуют с ретикулярной формацией, таламусом, лимбической системой, полушариями мозжечка и корой лобного отдела доминантного полушария. Деятельность подкорковых структур и лобных долей регулируется нейромедиатором дофамином. Недостаточность работы дофаминергической системы приводит к нарушениям внимания, недостаточности саморегуляции и поведенческого торможения, снижению контроля двигательной активности и появлению избыточных, неконтролируемых движений.

На эффективность работы дофаминергической системы могут повлиять нарушения внутриутробного развития вследствие гипоксии, инфекции, родовой травмы или наследственная недостаточность обмена дофамина. Имеются указания на аутосомно-доминантный тип наследования; вместе с тем известно, что мальчики страдают тиками примерно в 3 раза чаще девочек. Возможно, речь идет о случаях неполной и зависимой от пола пенетрации гена.

В большинстве случаев первому появлению у детей тиков предшествует действие внешних неблагоприятных факторов. До 64% тиков у детей провоцируются стрессовыми ситуациями — школьной дезадаптацией, дополнительными учебными занятиями, бесконтрольными просмотрами телепередач или продолжительной работой на компьютере, конфликтами в семье и разлукой с одним из родителей, госпитализацией.

Простые моторные тики могут отмечаться в отдаленном периоде перенесенной черепно-мозговой травмы. Голосовые тики — покашливания, шмыгания носом, отхаркивающие горловые звуки — нередко встречаются у детей, часто болеющих респираторными инфекциями (бронхитами, тонзиллитами, ринитами).

У большинства пациентов существует суточная и сезонная зависимость тиков — они усиливаются вечером и обостряются в осенне-зимний период.

К отдельному виду гиперкинезов следует отнести тики, возникающие в результате непроизвольного подражания у некоторых повышенно внушаемых и впечатлительных детей. Происходит это в процессе непосредственного общения и при условии известного авторитета ребенка с тиками среди сверстников. Такие тики проходят самостоятельно через некоторое время после прекращения общения, но в некоторых случаях подобное подражание является дебютом заболевания.

Клиническая классификация тиков у детей

По этиологии

Первичные, или наследственные, включая синдром Туретта. Основной тип наследования — аутосомно-доминантный с различной степенью пенетратности, возможны спорадические случаи возникновения заболевания.

Вторичные, или органические. Факторы риска: анемия у беременных, возраст матери старше 30 лет, гипотрофия плода, недоношенность, родовая травма, перенесенные травмы головного мозга.

Криптогенные. Возникают на фоне полного здоровья у трети больных тиками.

По клиническим проявлениям

Локальный (фациальный) тик. Гиперкинезы захватывают одну мышечную группу, в основном мимическую мускулатуру; преобладают учащенные моргания, зажмуривания, подергивания углов рта и крыльев носа (табл. 1). Моргание является самым устойчивым из всех локальных тикозных расстройств. Зажмуривание отличается более выраженным нарушением тонуса (дистонический компонент). Движения крыльев носа, как правило, присоединяются к учащенному морганию и относятся к неустойчивым симптомам лицевых тиков. Единичные лицевые тики практически не мешают больным и в большинстве случаев не замечаются самими пациентами.

|

| Таблица 1 Виды моторных тиков (В. В. Зыков) |

Распространенный тик. В гиперкинез вовлекаются несколько мышечных групп: мимические, мышцы головы и шеи, плечевого пояса, верхних конечностей, мышцы живота и спины. У большинства больных распространенный тик начинается с моргания, к которому присоединяются заведение взора, повороты и наклоны головы, подъемы плеч. В периоды обострений тиков у школьников могут возникать проблемы при выполнении письменных заданий.

Вокальные тики. Различают вокальные тики простые и сложные.

Клиническая картина простых вокальных тиков представлена преимущественно низкими звуками: покашливанием, «прочисткой горла», хмыканием, шумным дыханием, шмыганием носом. Реже встречаются такие высокие звуки, как «и», «а», «у-у», «уф», «аф», «ай», визг и свист. При обострении тикозных гиперкинезов вокальные феномены могут изменяться, например покашливание переходит в хмыкание или шумное дыхание.

Сложные вокальные тики отмечаются у 6% больных синдромом Туретта и характеризуются произнесением отдельных слов, ругательствами (копролалией), повторением слов (эхолалией), быстрой неровной, неразборчивой речью (палилалией). Эхолалия является непостоянным симптомом и может встречаться в течение нескольких недель или месяцев. Копролалия обычно представляет собой статусное состояние в виде серийного произнесения ругательств. Нередко копролалия значительно ограничивает социальную активность ребенка, лишая его возможности посещать школу или общественные места. Палилалия проявляется навязчивым повторением последнего слова в предложении.

Генерализованный тик (синдром Туретта). Проявляется сочетанием распространенных моторных и вокальных простых и сложных тиков.

В таблице 1 представлены основные виды моторных тиков в зависимости от их распространенности и клинических проявлений.

Как видно из представленной таблицы, при усложнении клинической картины гиперкинезов, от локального к генерализованному, тики распространяются по направлению сверху вниз. Так, при локальном тике насильственные движения отмечаются в мышцах лица, при распространенном переходят на шею и руки, при генерализованном в процесс вовлекаются туловище и ноги. Моргание встречается с одинаковой частотой при всех видах тиков.

По тяжести клинической картины

Тяжесть клинической картины оценивают по количеству гиперкинезов у ребенка в течение 20 мин наблюдения. При этом тики могут отсутствовать, быть единичными, серийными или статусными. Оценка степени тяжести используется для унификации клинической картины и определения эффективности лечения.

При единичных тиках их количество за 20 мин осмотра составляет от 2 до 9, чаще встречаются у больных локальными формами и в стадии ремиссии у больных с распространенным тиком и синдромом Туретта.

При серийных тиках за 20 мин осмотра наблюдается от 10 до 29 гиперкинезов, после которых наступают многочасовые перерывы. Подобная картина характерна при обострении заболевания, встречается при любой локализации гиперкинезов.

При тикозным статусе серийные тики следуют с частотой от 30 до 120 и более за 20 мин осмотра без перерыва в течение дня.

Аналогично моторным тикам, вокальные тики также бывают единичными, серийными и статусными, усиливаются к вечеру, после эмоциональной нагрузки и переутомления.

По течению заболевания

Согласно диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (DSM–IV), выделяют преходящие тики, хронические тики и синдром Туретта.

Преходящее, или транзиторное, течение тиков подразумевает наличие у ребенка моторных или голосовых тиков с полным исчезновением симптомов заболевания в течение 1 года. Характерно для локальных и распространенных тиков.

Хроническое тиковое нарушение характеризуется моторными тиками продолжительностью более 1 года без вокального компонента. Хронические вокальные тики в изолированном виде встречаются редко. Выделяют ремиттирующий, стационарный и прогредиентный подтипы течения хронических тиков.

При ремиттирующем течении периоды обострений сменяются полным регрессом симптомов или наличием локальных единичных тиков, возникающих на фоне интенсивных эмоциональных или интеллектуальных нагрузок. Ремиттирующий подтип является основным вариантом течения тиков. При локальных и распространенных тиках обострение длится от нескольких недель до 3 мес, ремиссии сохраняются от 2–6 мес до года, в редких случаях до 5–6 лет. На фоне медикаментозного лечения возможна полная или неполная ремиссия гиперкинезов.

Стационарный тип течения заболевания определяется наличием стойких гиперкинезов в различных группах мышц, которые сохраняются на протяжении 2–3 лет.

Прогредиентное течение характеризуется отсутствием ремиссий, переходом локальных тиков в распространенные или генерализованные, усложнением стереотипий и ритуалов, развитием тикозных статусов, резистентностью к терапии. Прогредиентное течение преобладает у мальчиков с наследственными тиками. Неблагоприятными признаками является наличие у ребенка агрессивности, копролалии, навязчивостей.

Существует зависимость между локализацией тиков и течением заболевания. Так, для локального тика характерен транзиторно-ремиттирующий тип течения, для распространенного тика — ремиттирующе-стационарный, для синдрома Туретта — ремиттирующе-прогредиентный.

Возрастная динамика тиков

Чаще всего тики появляются у детей в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст — 6–7 лет, частота встречаемости в детской популяции — 6–10%. У большинства детей (96%) тик возникает до 11 лет. Наиболее частое проявление тика — моргание глазами. В 8–10 лет появляются вокальные тики, которые составляют примерно треть случаев всех тиков у детей и возникают как самостоятельно, так и на фоне моторных. Чаще первоначальными проявлениями вокальных тиков являются шмыгания носом и покашливания. Для заболевания характерно нарастающее течение с пиком проявлений в 10–12 лет, затем отмечается уменьшение симптоматики. В возрасте 18 лет приблизительно 50% пациентов самопроизвольно освобождаются от тиков. При этом нет зависимости между тяжестью проявления тиков в детстве и во взрослом возрасте, но в большинстве случаев у взрослых проявления гиперкинезов менее выражены. Иногда тики впервые возникают у взрослых, но они характеризуются более мягким течением и обычно продолжаются не более 1 года.

Прогноз для локальных тиков благоприятный в 90% случаев. В случае распространенных тиков у 50% детей отмечается полный регресс симптомов.

Синдром Туретта

Наиболее тяжелой формой гиперкинезов у детей является, без сомнения, синдром Туретта. Частота его составляет 1 случай на 1000 детского населения у мальчиков и 1 на 10 000 у девочек. Впервые синдром описал Жиль де ля Туретт в 1882 г. как «болезнь множественных тиков». Клиническая картина включает моторные и голосовые тики, дефицит внимания и обсессивно-компульсивное расстройство. Синдром наследуется с высокой пенетратностью по аутосомно-доминантному типу, причем у мальчиков тики чаще сочетаются с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а у девочек — с обсессивно-компульсивным расстройством.

Общепринятыми в настоящее время являются критерии синдрома Туретта, приведенные в классификации DSM III пересмотра. Перечислим их.

Клиническая картина синдрома Туретта зависит от возраста пациента. Знание основных закономерностей развития болезни помогает выбрать правильную тактику лечения.

Дебют заболевания развивается в 3–7 лет. Первыми симптомами являются локальные лицевые тики и подергивания плеч. Затем гиперкинезы распространяются на верхние и нижние конечности, появляются вздрагивания и повороты головы, сгибание и разгибание кисти и пальцев, запрокидывание головы назад, сокращение мышц живота, подпрыгивания и приседания, один вид тиков сменяется другим. Вокальные тики часто присоединяются к моторным симптомам в течение нескольких лет после дебюта заболевания и усиливаются в стадии обострения. У ряда больных вокализмы являются первыми проявлениями синдрома Туретта, к которым в последующем присоединяются моторные гиперкинезы.

Генерализация тикозных гиперкинезов происходит в период продолжительностью от нескольких месяцев до 4 лет. В возрасте 8–11 лет у детей отмечается пик клинических проявлений симптомов в виде серий гиперкинезов или повторных гиперкинетических статусов в сочетании с ритуальными действиями и аутоагрессией. Тикозный статус при синдроме Туретта характеризует тяжелое гиперкинетическое состояние. Для серии гиперкинезов характерна смена моторных тиков вокальными с последующим появлением ритуальных движений. Больные отмечают дискомфорт от избыточных движений, например боль в шейном отделе позвоночника, возникающую на фоне поворотов головы. Наиболее тяжелый гиперкинез представляет собой запрокидывание головы — при этом пациент может повторно ударяться затылком о стену, нередко в сочетании с одновременными клоническими подергиваниями рук и ног и появлением мышечных болей в конечностях. Продолжительность статусных тиков колеблется от нескольких суток до нескольких недель. В некоторых случаях отмечаются исключительно моторные или преимущественно вокальные тики (копролалия). Во время статусных тиков сознание у детей полностью сохранено, однако гиперкинезы не контролируются пациентами. Во время обострений заболевания дети не могут посещать школу, у них затрудняется самообслуживание. Характерно ремиттирующее течение с обострениями длительностью от 2 до 12–14 мес и неполными ремиссиями от нескольких недель до 2–3 мес. Длительность обострений и ремиссий находится в прямой зависимости от тяжести тиков.

У большинства больных в 12–15 лет генерализованные гиперкинезы переходят в резидуальную фазу, проявляющуюся локальными или распространенными тиками. У трети больных с синдромом Туретта без обсессивно-компульсивных расстройств в резидуальной стадии наблюдается полное прекращение тиков, что можно рассматривать как возрастзависимую инфантильную форму заболевания.

Коморбидность тиков у детей

Тики нередко возникают у детей с уже имеющимися заболеваниями со стороны центральной нервной системы (ЦНС), такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), церебрастенический синдром, а также тревожные расстройства, включающие генерализованное тревожное расстройство, специфичные фобии и обсессивно-компульсивное расстройство.

Примерно у 11% детей с СДВГ встречаются тики. Преимущественно это простые моторные и вокальные тики с хроническим рецидивирующим течением и благоприятным прогнозом. В отдельных случаях затруднен дифференциальный диагноз между СДВГ и синдромом Туретта, когда гиперактивность и импульсивность появляются у ребенка до развития гиперкинезов.

У детей, страдающих генерализованным тревожным расстройством или специфичными фобиями, тики могут быть спровоцированы или усилены волнениями и переживаниями, непривычной обстановкой, длительным ожиданием какого-либо события и сопутствующим нарастанием психоэмоционального напряжения.

У детей с обсессивно-компульсивными расстройствами голосовые и моторные тики сочетаются с навязчивым повторением какого-либо движения или занятия. По всей видимости, у детей с тревожными расстройствами тики являются дополнительной, хотя и патологической формой психомоторной разрядки, способом успокоения и «переработки» накопившегося внутреннего дискомфорта.

Церебрастенический синдром в детском возрасте является следствием перенесенных черепно-мозговых травм или нейроинфекций. Появление или усиление тиков у детей с церебрастеническим синдромом нередко провоцируется внешними факторами: жарой, духотой, изменением барометрического давления. Характерно нарастание тиков при утомлении, после длительных или повторных соматических и инфекционных заболеваний, увеличении учебных нагрузок.

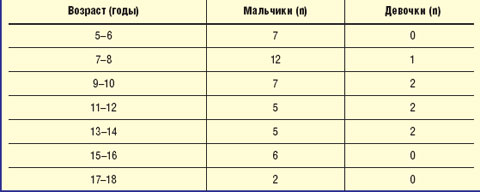

Приведем собственные данные. Из 52 детей, обратившихся с жалобами на тики, было 44 мальчика, 7 девочек; соотношение «мальчики : девочки» составило «6 : 1» (табл. 2).

|

| Таблица 2 Распределение детей с тиками по возрасту и полу |

Итак, наибольшее число обращений по поводу тиков отмечалось у мальчиков в возрасте 5–10 лет с пиком в 7–8 лет. Клиническая картина тиков представлена в табл. 3.

|

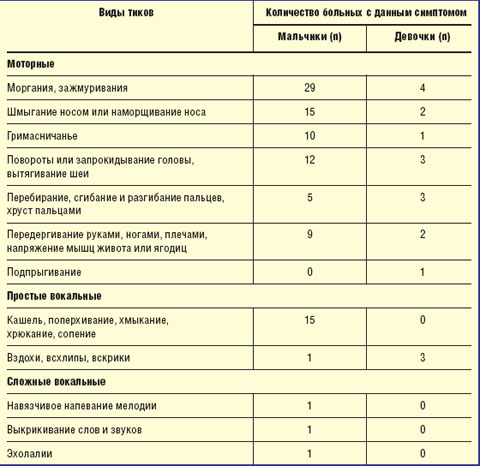

| Таблица 3 Виды тиков у пациентов группы |

Таким образом, чаще всего отмечались простые моторные тики с локализацией преимущественно в мышцах лица и шеи и простые вокальные тики, имитирующие физиологические действия (кашель, отхаркивание). Подпрыгивания и сложные вокальные высказывания встречались гораздо реже — только у детей с синдромом Туретта.

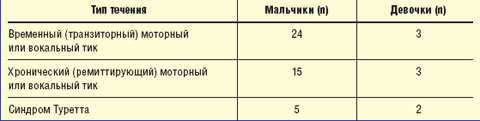

Временные (транзиторные) тики продолжительностью менее 1 года наблюдались чаще, чем хронические (ремиттирующие или стационарные). Синдром Туретта (хронический стационарный генерализованный тик) отмечался у 7 детей (5 мальчиков и 2 девочки) (табл. 4).

|

| Таблица 4 Распределение пациентов по типу лечения тиков |

Лечение

Основным принципом терапии тиков у детей является комплексный и дифференцированный подход к лечению. До назначения медикаментозной или иной терапии необходимо выяснить возможные причины возникновения заболевания и обсудить с родителями способы педагогической коррекции. Необходимо разъяснить непроизвольный характер гиперкинезов, невозможность контроля их усилием воли и, как следствие этого, недопустимость замечаний ребенку по поводу тиков. Нередко выраженность тиков снижается при уменьшении требований к ребенку со стороны родителей, отсутствии фиксации внимания на его недостатках, восприятии его личности в целом, без вычленения «хороших» и «плохих» качеств. Терапевтический эффект оказывают упорядочение режима, занятия спортом, особенно на свежем воздухе. При подозрении на индуцированные тики необходима помощь психотерапевта, поскольку подобные гиперкинезы снимаются внушением.

При решении вопроса о назначении медикаментозного лечения необходимо учитывать такие факторы, как этиология, возраст пациента, тяжесть и выраженность тиков, их характер, сопутствующие заболевания. Медикаментозное лечение необходимо проводить при тяжелых, выраженных, упорных тиках, сочетающихся с нарушениями поведения, неуспеваемостью в школе, влияющих на самочувствие ребенка, осложняющих его адаптацию в коллективе, ограничивающих его возможности самореализации. Лекарственная терапия не должна назначаться, если тики беспокоят только родителей, но не нарушают нормальную активность ребенка.

Галоперидол: начальная доза составляет 0,5 мг на ночь, затем ее повышают на 0,5 мг в неделю до достижения терапевтического эффекта (1–3 мг/сут в 2 приема).

Флуфеназин назначается в дозе 1 мг/сут, затем дозу увеличивают на 1 мг в неделю до 2–6 мг/сут.

Рисперидон относится к группе атипичных нейролептиков. Известна эффективность рисперидона при тике и связанных с ним нарушениях поведения, особенно оппозиционно-вызывающего характера. Начальная доза — 0,5–1 мг/сут с постепенным ее повышением до достижения положительной динамики.

Тиаприд (Тиапридал): детям 7–12 лет рекомендуется по 50 мг (1/2 таблетки) 1–2 раза в день.

При выборе препарата для лечения ребенка с тиками следует учитывать наиболее удобную для дозирования форму выпуска. Оптимальными для титрования и последующего лечения в детском возрасте являются капельные формы (галоперидол, рисперидон), позволяющие наиболее точно подобрать поддерживающую дозу и избежать неоправданной передозировки лекарства, что особенно актуально при проведении длительных курсов лечения. Предпочтение также отдается препаратам, обладающим относительно низким риском развития побочных эффектов (рисперидон, тиаприд).

Метоклопрамид (Реглан, Церукал) является специфическим блокатором дофаминовых и серотониновых рецепторов триггерной зоны ствола мозга. При синдроме Туретта у детей применяется в дозе 5–10 мг в день (1/2–1 таблетка), в 2–3 приема. Побочные действия — экстрапирамидные расстройства, проявляющиеся при превышении дозы 0,5 мг/кг/сут.

Для лечения гиперкинезов в последние годы применяют препараты вальпроевой кислоты. Основной механизм действия вальпроатов заключается в усилении синтеза и высвобождении γ-аминомасляной кислоты, которая является тормозным медиатором ЦНС. Вальпроаты являются препаратами первого выбора при лечении эпилепсии, однако интерес представляет их тимолептический эффект, проявляющийся в уменьшении гиперактивности, агрессивности, раздражительности, а также положительное влияние на выраженность гиперкинезов. Терапевтическая доза, рекомендуемая для лечения гиперкинезов, значительно ниже, чем при лечении эпилепсии, и составляет 20 мг/кг/сут. Из побочных эффектов отмечены сонливость, повышение массы тела, выпадение волос.

При сочетании гиперкинезов с обсессивно-компульсивным расстройством положительный эффект оказывают антидепрессанты — кломипрамин, флуоксетин.

Кломипрамин (Анафранил, Кломинал, Клофранил) является трициклическим антидепрессантом, механизм действия — торможение обратного захвата норэпинефрина и серотонина. Рекомендованная доза у детей с тиками — 3 мг/кг/сут. К побочным эффектам относятся преходящие нарушения зрения, сухость во рту, тошнота, задержка мочи, головная боль, головокружение, бессонница, возбудимость, экстрапирамидные расстройства.

Флуоксетин (Прозак) — антидепрессивное средство, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, обладающий низкой активностью по отношению к норэпинефриновой и дофаминергической системам головного мозга. У детей с синдромом Туретта хорошо устраняет беспокойство, тревогу, страх. Начальная доза в детском возрасте составляет 5 мг/сут 1 раз в день, эффективная — 10–20 мг/сут 1 раз утром. Переносимость препарата в целом хорошая, побочные эффекты возникают относительно редко. Среди них наиболее значимыми являются тревожность, нарушения сна, астенический синдром, потливость, снижение массы тела. Препарат также эффективен в комбинации с пимозидом.

Литература

Н. Ю. Суворинова, кандидат медицинских наук

РГМУ, Москва