Что произошло в космосе в 1959

Что произошло в космосе в 1959

2 января 2017 года исполняется 58 лет старту первой межпланетной станции – «Луна-1».

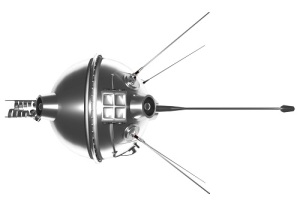

«Луна-1» — советская автоматическая межпланетная станция (АМС), была предназначена для изучения Луны и космического пространства. Несмотря на то, что станция на Луну не попала, «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости (11 км/с), преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.

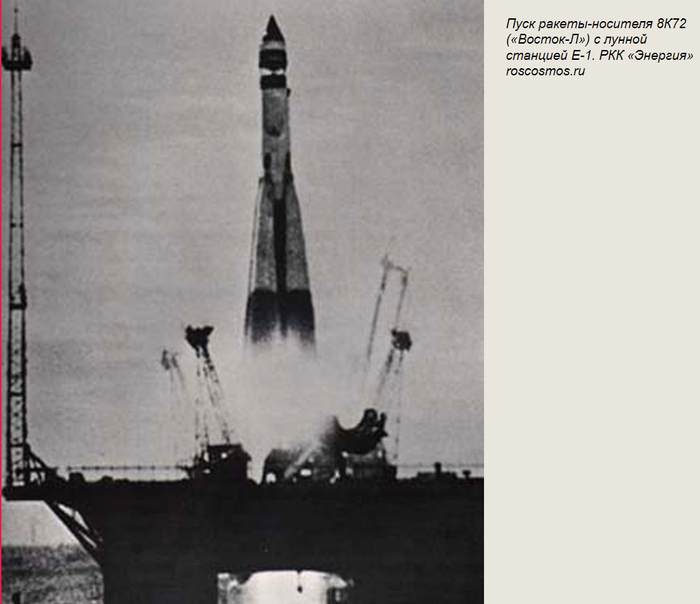

Пуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полёта к Луне АМС «Луна-1», был осуществлен 2 января 1959 года. Это была траектория сближения, без использования старта с орбиты. Станция также имела названия «Луна-1D» и «Мечта».

Для достижения второй космической скорости ракета-носитель была снабжена третьей ступенью (блок «Е»), с двигателем РД0105, созданным на предприятии «Конструкторского бюро химавтоматики» (Воронеж).

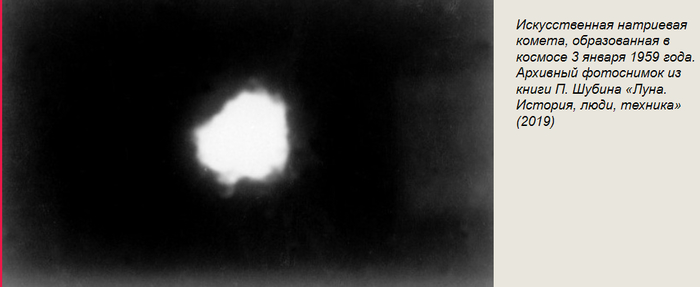

Через сутки, 3 января в 3 часа 56 минут и 20 секунд, на расстоянии 119 500 км от Земли «Луна-1» «превратилась» в искусственную комету, выпустив из специального контейнера натриевое облако. Эту искусственную комету видели люди во многих странах. А в 6 часов 4 января 1959 года станция прошла наиболее близкую к Луне (5-6 тысяч километров) точку своей траектории.

Как уже было сказано, АМС не достигла Луны. Причина, по которой станция не добралась до поверхности Луны, связана с ошибкой, закравшейся в циклограмму полёта: при команде на отсечку двигателя третьей ступени, которая выдавалась с Земли, не было учтено время прохождения сигнала от командного пункта до станции. Но миссия «Луны-1» позволила понять и отработать технологию полета к естественному спутнику Земли для последующих космических аппаратов. Уже 14 сентября 1959 года в 00:02:24 станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик.

Среди выдающихся научных результатов, полученных в ходе полёта «Луны-1», можно отметить следующие:

12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л»

Стартовала ракета «Восток-Л» и вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну

Автоматическая межпланетная станция «Луна-2» — первый в мире аппарат, совершивший посадку на Луну

12 сентября 1959 года в 8:40 с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л». Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли Луне автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-2», которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхности, то есть на огромной скорости воткнулась в поверхность спутника Земли.

В район Моря Ясности, между кратерами Аристилл, Архимед и Автолик, были доставлены два шаровых вымпела, составленных на манер футбольного мяча пятиугольными пластинами из нержавеющей стали с изображением герба Советского Союза и надписями «СССР» с одной стороны и «СССР. Сентябрь 1959» — с другой.

Аппарат не имел собственных двигателей для коррекции траектории. Из научного оборудования на нём были установлены сцинтилляционные счётчики, счётчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Одним из основных научных достижений миссии было открытие солнечного ветра.

Момент «встречи» с Луной зарегистрировали отечественные и зарубежные обсерватории, было даже сфотографировано поднявшееся пылевое облако, а далее радиосвязь оборвалась.

Это событие стало важным шагом в осуществлении Советским Союзом программы изучения Луны, когда Сергеем Королевым была создана кооперация фирм, составивших вскоре опору ракетно-космического комплекса страны. А в ОКБ Сергея Лавочкина был накоплен опыт разработки управляемых ракет и систем управления беспилотными летательными аппаратами.

К середине 1960-х годов в КБ Владимира Челомея была создана ракета 20 столетия — «Протон», а появление в фирме Лавочкина конструктора Сергея Бабакина завершило формирование предпосылок для успешного выполнения планов «покорения» Луны. ttp://www.calend.ru/event/4519/.

Освоение космоса в России

Эпоха практического исследования космоса!

3 ноября 1957 года — с космодрома Байконур произведен запуск второго искусственного спутника Земли, в котором находилась собака Лайка.

12 сентября 1959 года — с космодрома Байконур произведен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-2»

13 сентября 1959 года — АМС «Луна-2» достигла поверхности Луны в районе Моря Ясности вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. На поверхность Луны доставлен вымпел с изображением герба СССР.

7 октября 1959 года советский спутник «Луна-3» передал на Землю первые снимки обратной стороны Луны.

6 марта 1960 года в результате тщательного отбора, многих испытаний и тренировок сформирован первый отряд советских космонавтов, который назвали 1960 Группа ВВС №1.

19 августа 1960 года с космодрома Байконур произведен запуск корабля- спутника типа «Восток». На борту корабля находились собаки Белка и Стрелка. 20 августа 1960 года спускаемый аппарат спутника совершил мягкую посадку. Белка и Стрелка — первые космонавты, которые побывали в космосе и благополучно вернулись на Землю.

8 апреля 1961 года утвержден состав экипажа космического корабля «Восток»: пилот Ю. А. Гагарин, дублер Г. С. Титов, запасной космонавт Г. Г. Нелюбов.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур успешно осуществлен запуск космического корабля «Восток» с человеком на борту. Первый в мире полет человека в космос! Полет продолжался 108 минут, корабль «Восток» сделал один виток вокруг Земли, после чего спускаемый аппарат совершил мягкую посадку на территории Саратовской области, а Ю. Гагарин катапультировался на высоте нескольких километров от поверхности Земли и совершил приземление на парашюте.

6 августа 1961 года на околоземную орбиту выведен космический корабль «Восток-2», пилотировал который Герман Титов. Корабль сделал 17 витков вокруг Земли, полет продолжался 1 сутки 1час 18 минут.

11-15 августа 1962 на корабле «Восток-3» совершил 64 витка вокруг Земли космонавт Андриан Николаев. На день позже стартовал «Восток-4», пилотируемый Павлом Поповичем. Это был первый в мире групповой полет космических кораблей. «Восток-3» и «Восток-4» совершили практическую одновременную посадку на территории Казахстана.

1 ноября 1962 года с космодрома Байконур ракета — носитель вывела на траекторию полета к Марсу советскую автоматическую станцию «Марс-1».

14 июня 1963 года произошел запуск космического корабля «Восток-5», пилотируемый Валерием Быковским.

16 июня 1963 года на околоземную орбиту выведен космический корабль «Восток-6» с первой женщиной — космонавтом на борту Валентиной Терешковой.

19 июня 1963 года совершили одновременную посадку «Восток-5» и «Восток-6». Космонавты катапультировались из спускаемых аппаратов и приземлились на парашютах. До сегодняшнего дня полет В. Быковского остается самым длительным одиночным полетом — почти пятеро суток.

Сентябрь 1963 года в Центре подготовки космонавтов начата подготовка к первому групповому полету.

12-13 октября 1964 года с космодрома Байконур произведен запуск многоместного космического корабля «Восход». В состав первого в истории освоении космоса экипажа из трех человек вошли — командир корабля Владимир Егоров, конструктор космических кораблей Константин Феоктистов, врач-космонавт Борис Егоров. Продолжительность полета составила 1 сутки 17 минут.

18 марта 1965 года выведен на околоземную орбиту космический корабль «Восход-2». В состав экипажа вошли — командир корабля Павел Беляев, второй пилот Алексей Леонов. В этот же день состоялся первый выход человека в открытый космос и свободный полет в космическом пространстве! Алексей Леонов в общей сложности проработал в открытом космическом пространстве около 20 минут.

16 ноября 1965 года ракета — носитель вывела на траекторию полета к Венере советскую автоматическую станцию «Венера-3», которая 1 марта 1966 года достигла планеты Венера.

3 февраля 1966 года советская автоматическая станция «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности Луны в Океане Бурь.

3 апреля выведен на орбиту первый в мире искусственный спутник Луны — «Луна-10».

30 октября 1967 года впервые в мире на околоземной орбите осуществлена автоматическая стыковка советских беспилотных аппаратов «Космос-186» и «Космос-188».

16 октября 1969 года — первая в мире стыковка пилотируемых космических кораблей «Союз-4», командир корабля Владимир Шаталов и «Союз-5» под управлением Бориса Волынова. Стыковка кораблей продолжалась 4 часа 33 минуты.

19 апреля 1971 года выведена на орбиту долгосрочная орбитальная станция «Салют-1», которую посетили экипажи космических кораблей «Союз-10» и «Союз-11». Экспедиция корабля «Союз-11»закончилась трагедией, при возвращении на землю произошла разгерметизация спускаемого аппарата и экипаж погиб.

17 июля 1975 года в рамках международного космического полета произведена первая стыковка космических кораблей разных стран: советского пилотируемого корабля «Союз-19» с экипажем в составе: командир корабля Алексей Леонов, бортинженер Валерий Кубасов и американского пилотируемого корабля «Apollo CM-111». Международный экипаж совместно работал около двух суток.

25 июля 1984 года — первый выход в открытый космос женщины — космонавта Светланы Савицкой.

20 февраля 1986 года на околоземную орбиту выведена долгосрочная орбитальная станция «Мир» с жилым помещением для шести космонавтов, двумя индивидуальными каютами, герметичным рабочим отсеком с разнообразной научной аппаратурой. За период с 1986 года по 2001 год на станции работали 104 космонавта из 12 стран.

В ходе эксплуатации станции «Мир» установлены абсолютные мировые рекорды продолжительности пребывания и работы человека в космосе, выполнено множество экспериментов в области космических технологий, медицины, биотехнологий.

Отмечу еще одно выдающееся событие в исследовании космоса. 15 ноября 1988г. орбитальный корабль многоразового использования «Буран», выведенный в космос уникальной ракетной системой «Энергия», выполнил двухвитковый полет по орбите вокруг Земли и приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур. Впервые в мире посадка корабля многоразового использования осуществлена в автоматическом режиме

В активе нашей космонавтики годичное пребывание на орбите и плодотворная научно-исследовательская деятельность. Длительная космическая командировка на станцию «Мир» закончилась для Владимира Титова и Мусы Макарова успешно. Они благополучно вернулись на родную Землю.

4 января 1959 года, Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны

Что СССР мог ещё в прошлом веке, Китай делает сейчас.

китайцы на днях сели на луну, а мы все гордимся завоеваниями полувековой давности.

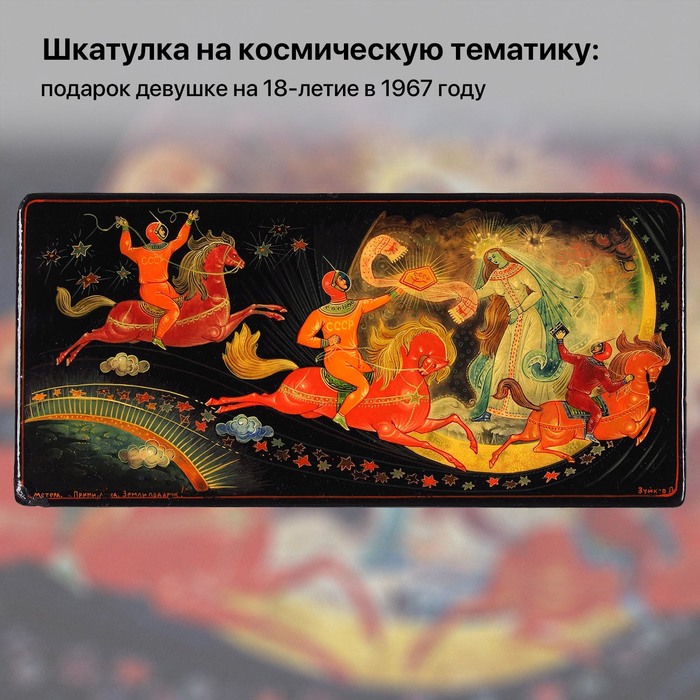

Фото дня: «Прими Луна, Земли подарок!»

Путешествуя по ленте «Фейсбука», мы неожиданно столкнулись с весьма занятной таргетированной рекламой. Нам предложили перейти на сайт аукционного дома «Литфонд», чтобы поторговаться за довольно интересную шкатулку. Участвовать в торгах мы не стали, но фотографии сохранили и описание записали. Но, обо всём по порядку.

Нашему взору предстала маленькая шкатулочка то ли для купюр, то ли для украшений, то ли для писем. Произведена она в посёлке Мстера во Владимирской области. Посёлок славится своими рубашками с традиционной вышивкой, игрушками и лакокрасочной миниатюрой. Можно смело заявить, что это один из крупнейших в России центров традиционных художественных промыслов. И именно там творил известный в узких кругах художник Леонид Зуйков, который специализировался на сюжетах из русских сказок. И именно из-под его кисти и вышла эта шкатулка. Традиционная живопись переплелась с мечтами о пилотируемых полётах к Луне в те времена.

Как мы видим из посвящения, шкатулку подарили на день рождения некой Галине Кошельковой 17 июля 1967 года. Девушке исполнилось 18 лет, и родственники написали под крышкой:

«В день 18-летия

Даём один совет,

Копить шкатулку знаний

Важнее вопросов нет».

В 1967 году лунная гонка была в самом разгаре, потому и понятен сюжет на крышке шкатулки. Трое космонавтов в оранжевых (как на «Востоках») скафандрах скачут к Луне и передают ей пятиугольник с надписью СССР на рушнике (полотенце для хлеба и соли). Пятиугольник явно отсылает нас к вымпелу, доставленному на поверхность Луны автоматическим зондом «Луна-2» за 8 лет до этого. Не забываем и о том, что «красный конь» в живописи — символ перемен.

Подведя итог, хочется сказать, что эта шкатулка — замечательный образчик символов эпохи ранней пилотируемой космонавтики. Эпохи надежд, неизведанного и шагов в неизвестность.

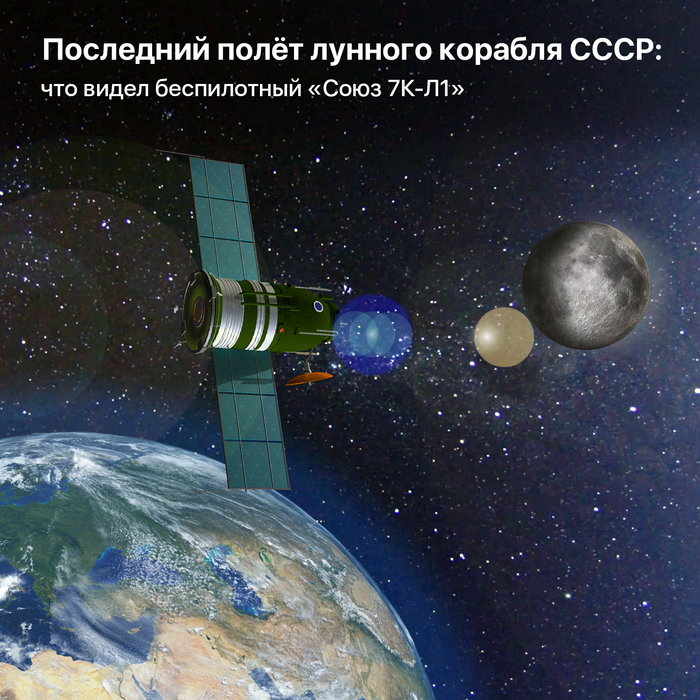

Последний полёт лунного корабля СССР: что видел беспилотный «Союз 7К-Л1»

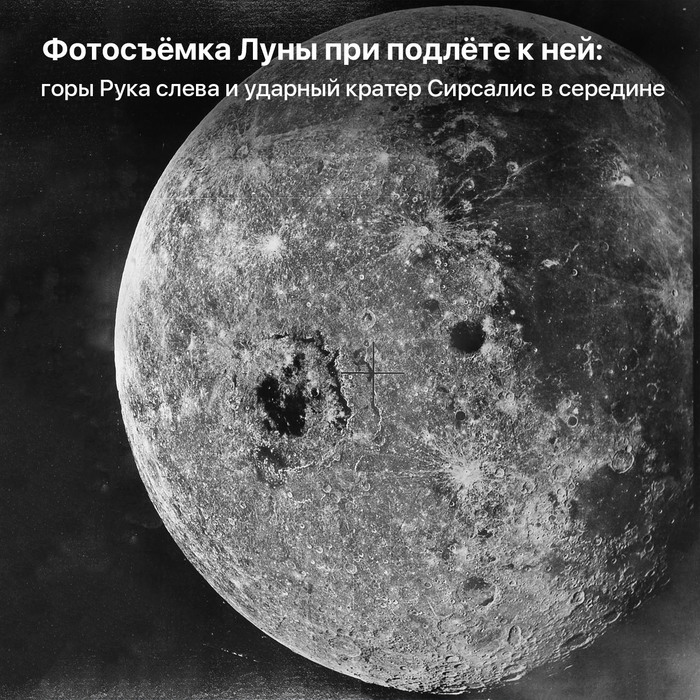

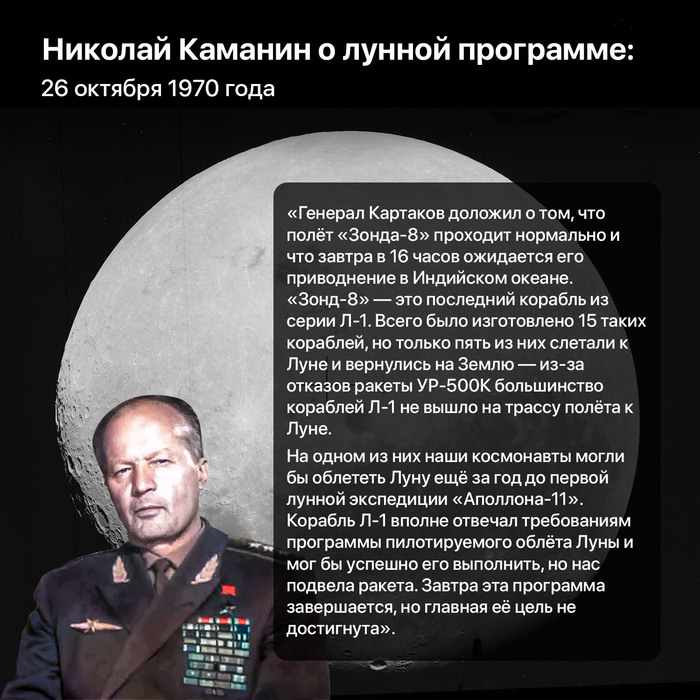

20 октября 1970 года с Байконура взлетела ракета-носитель «Протон-К» с разгонным блоком Д, которые вывели на орбиту лунный корабль «Союз 7К-Л1», получивший название «Зонд-8». От привычных нам «Союзов» визуально он отличался отсутствием бытового отсека.

Этот запуск «Союза 7К-Л1» был уже 14-м по счёту. Он предполагал проведение физических исследований на трассе полета и в окололунном пространстве; фотографирование Земли и Луны; отработку усовершенствованных бортовых систем, агрегатов и конструкций космических аппаратов. В этот раз без «пассажиров», как было у «Зонда-5», на котором черепашки смогли облететь Луну.

Программа сразу после этого полёта была закрыта, но аппарат передал большое количество научной информации, а в спускаемой части находилось много фотоплёнок для подробного (для того времени) картографирования Луны.

Сейчас же мы являемся свидетелями новой «лунной гонки», которой теперь мешают не технологии, а бюрократы.

Похитители «Луны». История тайной операции американской разведки по изучению первых советских лунных станций

Интересный длиннопост от Антона Первушина. Запасайтесь вкусняшками.

В ночь с 13 на 14 сентября 1959 года мир узнал о новом прорыве советской космонавтики: беспилотная станция «Луна-2» врезалась в Луну, доставив туда вымпелы, чем навечно зафиксировала исторический приоритет СССР. На этот раз американские эксперты, высказывавшие сомнения в подлинности информации о достижениях «красных», промолчали, не зная, что в то же самое время ЦРУ готовило изощрённую операцию, чтобы установить, насколько правдивы сообщения из-за «железного занавеса».

Борьба за космические приоритеты между СССР и США, названная западными журналистами «космической гонкой», развернулась почти сразу после того, как в октябре 1957 года советские ракетчики запустили на орбиту первый искусственный спутник. При этом советская печать давала очень мало информации о космической программе. К примеру, не разглашались какие-либо сведения не только о ракете, которая вывела спутник на орбиту, но и о месте расположения космодрома, где был произведён старт, что порождало всевозможные, зачастую весьма причудливые домыслы.

Разумеется, Центральное разведывательное управление (Central Intelligence Agency, CIA, ЦРУ) знало больше журналистов и обывателей, ведь ещё летом 57-го установило, где на самом деле находится 5-й научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны СССР (НИИП-5 МО), который сегодня известен нам под названием космодром Байконур. Однако многие детали оставались неясными, что, конечно, беспокоило профессиональных разведчиков, от которых постоянно требовали выяснить, как далеко продвинулся Советский Союз в ракетостроении, — от их оценки напрямую зависело, какие ассигнования пойдут на укрепление обороноспособности США, и какие направления развития перспективных вооружений будут поддержаны политиками.

Тем временем «гонка» шла своим чередом. После того как в 1958 году Соединённым Штатам всё-таки удалось догнать и перегнать СССР по количеству запущенных спутников (пять против трёх), следующим очевидным приоритетом должно было стать достижение Луны.

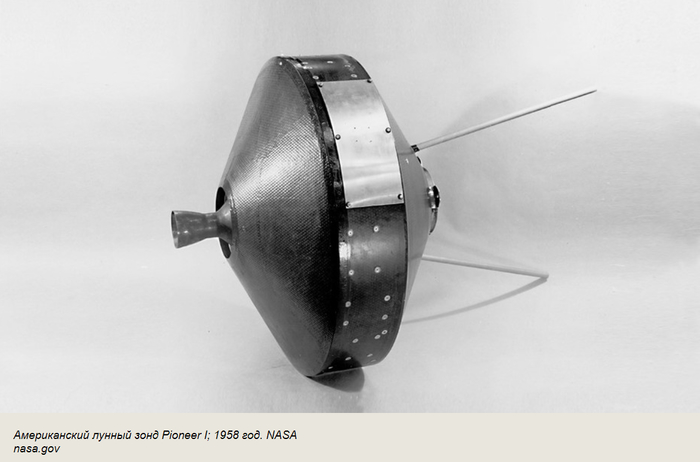

В июле 1958 года с целью повышения эффективности космической программы президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон PL 85-568, которым было учреждено Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA). Среди прочего новой организации были переданы разработки Агентства перспективных исследований Министерства обороны (Advanced Research Projects Agency, ARPA) по лунным зондам, которые получили общее название «Пионер» (Pioneer).

Первый из них попытались запустить 17 августа с полигона на мысе Канаверал, но ракета-носитель «Тор» (Thor) взорвалась на высоте 15,2 км. Второй зонд под именем «Пионер-1» (Pioneer I) стартовал 11 октября. За ним наблюдала вся страна, поскольку руководители NASA настояли на демонстрации запуска по телевидению. Через полтора часа, когда специалисты убедились, что все ступени ракеты отработали, и с зонда поступает устойчивый сигнал, было опубликовано заявление о том, что космический аппарат стал «первым известным рукотворным объектом, покинувшим гравитационное поле Земли». Восторг охватил американцев: наконец-то в космической «гонке» они вырвались вперёд.

Вот что, например, писала 12 октября газета «The Spokesman-Review»:

«Американская лунная ракета вызвала сегодня по всему миру большой ажиотаж.

Удивление, радость и хор поздравлений в связи с рывком «Пионера» в космос поднялись в странах к западу от железного занавеса.

Удивление — потому что мало кто думал, что американские учёные так сильно приблизятся к успеху со второй попытки.

Радость — потому что поразительное западное достижение уравновешивает громко превозносимый успех Спутника в Советском Союзе.

Поздравления и похвалы пошли от учёных, поражённых тем, какие большие сложности удалось преодолеть людям на мысе Канаверал».

Газетчики, которые были уверены, что миссия «Пионера» завершится триумфально, с некоторым злорадством начали обсуждать, почему СССР не смог отправить ракету к Луне. Пошли слухи, что за «железным занавесом» состоялось несколько запусков, но все они оказались неудачными. Впрочем, торжество продолжалось недолго: зонд не смог развить скорость, необходимую для выхода на отлётную траекторию (недостача составила 208 м/с), поднялся на высоту 127 300 км, после чего упал в южной части Тихого океана.

8 ноября состоялся запуск зонда «Пионер-2» (Pioneer II) — и снова неудача: в результате неисправности третьей ступени ракеты «Тор» аппарат достиг высоты в 1550 км, вернулся и в тот же день упал в Атлантический океан неподалёку от берега Африки. 6 декабря на ракете «Юнона-2» (Juno II) в космос ушёл «Пионер-3» (Pioneer III). Из-за сбоя в системе управления аппарат недобрал в скорости приблизительно 350 м/с и через тридцать восемь часов сгорел в атмосфере; его максимальное удаление от Земли составило 101 000 км.

Поражение было обидным, особенно в свете того, что почти двое суток после старта «Пионера-1» американцы чувствовали себя победителями в космической «гонке». Тем мощнее выглядел запуск советской космической станции «Луна-1», которая отправилась в космос 2 января 1959 года.

Распространители слухов о неудачных попытках «красных» отправить аппарат к Луне были правы. Главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Павлович Королёв и академик Мстислав Всеволодович Келдыш начали обсуждать перспективную идею ещё в декабре 1957 года, а 20 марта 1958 года было подписано секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №343-166 «О создании объекта “Е”». Согласно ему, Особому конструкторскому бюро №1 (ОКБ-1), возглавляемому Королёвым, поручалось разработать «ракету для полёта к Луне» с тем, чтобы запустить её в октябре.

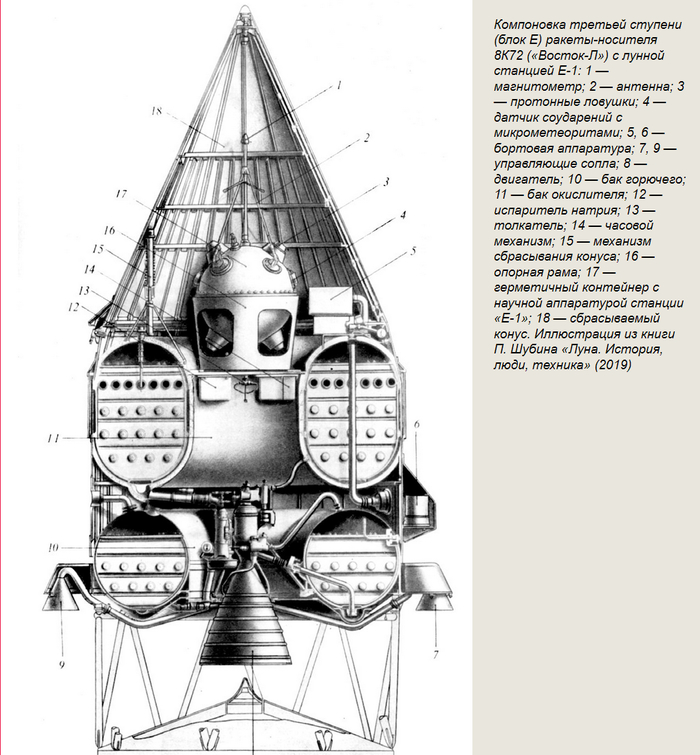

После обсуждения вариантов сотрудники бюро приступили к проектированию четырёх различных космических аппаратов: Е-1 для попадания в Луну; Е-2 для получения фотоснимков обратной стороны Луны; Е-3 для получения фотоснимков обратной стороны Луны под другим углом освещения Солнцем; Е-4 для подрыва на Луне атомной бомбы.

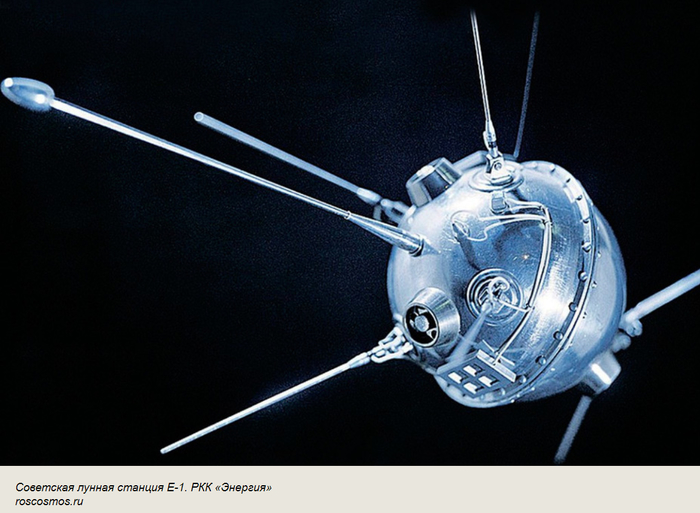

Станция «Объект Е-1» была довольно простой, поэтому её изготовление не заняло много времени. Она представляла собой сферический контейнер из двух алюминиево-магниевых полусфер радиусом 400 мм, соединённых 48 болтами через шпангоуты диаметром 850 мм. На верхней полусфере размещались четыре стержневые антенны радиопередатчика, работавшего на частоте 183,6 МГц, две протонные ловушки для обнаружения межпланетного газа и два пьезоэлектрических «микрофона» для регистрации ударов метеоритных частиц. Полый алюминиевый штырь на полюсе верхней полусферы нёс датчик для измерения магнитного поля Луны. На нижней полусфере были установлены ещё две протонные ловушки и две ленточные антенны радиопередатчика, работавшего на частоте 19,993 МГц.

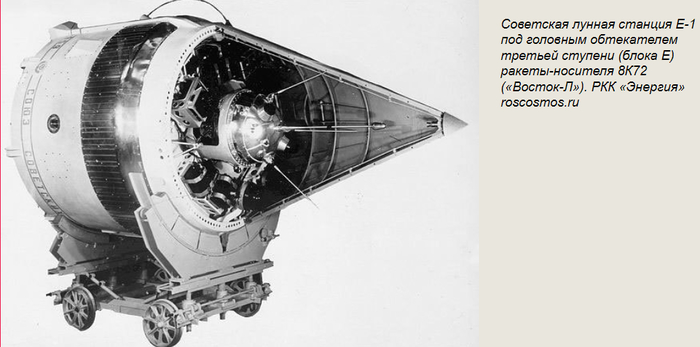

Внутри контейнера на приборной раме размещались два радиопередатчика, блоки приёмников и телеметрии, научная аппаратура, серебряно-цинковые аккумуляторы и окисно-ртутные батареи. Контейнер заполнялся азотом под давлением 1,3 атм. Температура приборов (+20°С) поддерживалась путём циркуляции газа к оболочке-радиатору при помощи вентилятора. Масса контейнера Е-1 составляла 187 кг. При запуске он располагался сверху третьей ступени ракеты-носителя (блока Е) и был закрыт сбрасываемым коническим обтекателем. На корпусе ракетного блока смонтировали ещё два радиопередатчика с антеннами, счётчик космических лучей, радиосистему определения траектории полёта и аппаратуру для создания искусственной натриевой кометы.

Кроме того, станция Е-1 несла вымпелы. Один — сферический, сделанный из стальных пятиугольных элементов с зарядом взрывчатого вещества внутри, чтобы разбросать их при посадке. Второй — изготовленный в виде капсулы, заполненной жидкостью; в него помещались алюминиевые полоски. На обоих была нанесена советская символика, месяц и год запуска станции.

Примечательно, что Королёв прекрасно понимал, что его бюро участвует именно в «гонке» за историческими приоритетами. В тезисах к докладу «Эскизный проект лунной ракеты — ЛР», датированных 20 августа 1958 года, он писал:

«Достигнутый уровень развития отечественной ракетной техники позволяет осуществить полёт ракеты к Луне. Научно-техническое и политическое значение полёта к Луне можно охарактеризовать как соревнование двух миров за первенство в научном овладении и освоении космического пространства».

Тем не менее, сразу завоевать приоритет не получилось. При пуске 23 сентября станция Е-1 №1 погибла в результате разрушения ракеты-носителя 8К72 («Восток-Л») на 87-й секунде полёта. Решить проблему попытались, доработав программу запуска. 11 октября состоялся новый старт, который закончился столь же плачевно. Отказом второй ступени ракеты обернулся запуск 4 декабря.

Всё же советские специалисты были вознаграждены за упорство. 2 января 1959 года станция Е-1 №4 вышла на отлётную траекторию. В сообщениях информационного агентства ТАСС ракетно-космический комплекс, включая третью ступень носителя, называли «Первой космической ракетой», а в печати — «Лунником» или «Мечтой»; позднее станция получила имя «Луна-1».

После выключения двигателя блока Е произошло отделение станции Е-1. Через 34 часа они прошли мимо Луны на расстоянии 6400 км и оказались на гелиоцентрической орбите. Причиной промаха стала ошибка, допущенная при работе наземных радиотехнических средств пеленгации и управления ракетой — из-за неё двигатель блока выключился позже назначенного момента, разогнав станцию на дополнительные 41 м/с.

Чтобы подтвердить реальность полёта к Луне, на ракетном блоке был размещён баллон с натрием. 3 января, строго по расписанию, в нём сработал термитный заряд, и на фоне созвездия Девы появилась искусственная комета. Станция в тот момент находилась на расстоянии 119 500 км от Земли. К сожалению, небо над основными астрономическими обсерваториями было затянуто тучами, а время «свечения» натрия составляло всего полминуты. Комету удалось сфотографировать только сотрудникам горной станции Академии наук в Кисловодске.

Поначалу информацию о старте и полёте «Лунника» на Западе восприняли хоть и с досадой, но вполне адекватно. 3 января президент Эйзенхауэр поздравил СССР и заявил: «Объявленный успешный советский запуск аппарата, предназначенного для прохода возле Луны, представляет большой рывок вперёд для продвижения человека в бесконечные просторы космического пространства». В американских газетах появились снимки станции Е-1 и вымпелов, опубликованные в «Правде».

Однако, в апреле, после того как зонд «Пионер-4» (Pioneer IV) наконец-то воспроизвёл советское достижение, выйдя на гелиоцентрическую орбиту, раздались голоса в поддержку конспирологической теории, будто бы никакого «Лунника» в действительности нет и не было, а всякая информация о нём — это сознательная ложь, распространяемая коммунистической пропагандой. Вот что, например, писала Ирен Кун в статье «Советское превосходство в космосе — факт или просто хвастовство красных?» (Is Soviet Space Supremacy A Fact Or Just Red Boast?):

«Многие наши высокопоставленные военные и специалисты по космосу подвергали сомнению наличие у Советского Союза действующих ракет большой дальности, которыми тот грозит нам. Другие держали под вопросом широко распространённую слепую уверенность в космическом превосходстве красных.

За их взгляды на них обрушилось много критики, но недавно произошло ужесточение политики США по отношению к красным, особенно с учётом Берлинского кризиса.

Наша новая позиция более склонна поддерживать американское самоуважение.

Может ли так быть, что советские заявления о научном превосходстве в исследовании космоса, достижениях с Лунником и обладании МБР [межконтинентальными баллистическими ракетами] — это политический обман?

Первая информация о том, что Лунник, — солнечный спутник красных, — может быть фальшивкой, поступила, когда британский профессор Бернард Ловелл, директор Джодрелл-Бэнка, крупнейшего в мире радиотелескопа, усомнился в существовании Лунника. Он сказал, что Джодрелл-Бэнк никогда не слышал сигналов Лунника, и это привело к глубоким размышлениям учёных и космических специалистов повсюду на Западе, поскольку Джодрелл-Бэнк обычно точен.

Он решительно говорит, что у СССР нет солнечного спутника Лунник, подтверждая взгляды профессора Ловелла; и, далее, что у СССР нет эффективных межконтинентальных баллистических ракет. Он добавляет, что уверен в неизмеримом превосходстве Соединенных Штатов в космической технологии.

Для поддержки своих выводов о том, что СССР не запускал 2 января ракету за Луну, Мэллан говорит, что его советские наблюдения, записи и фотографии уверенно свидетельствуют о невозможности существования подобной ракеты на орбите вокруг Солнца или эффективной советской МБР.

Советская космическая и ракетная программа, полагает Мэллан, «скорее шумиха, чем реальность… отличный пример пропагандистского искусства».

Его выводы, поддерживаемые многими другими специалистами, не должны вызвать ослабление наших собственных усилий по покорению космоса, но могут привести к дальнейшему укреплению нашей нынешней сильной политики, уважающей наше право остаться в Западном Берлине и на безопасных высотах пролетать по Берлинскому воздушному коридору, вопреки требованию Хрущёва, чтобы мы придерживались той произвольной высоты, которую он укажет».

Научный журналист Ллойд Мэллан действительно побывал в СССР, встретился там с некоторыми учёными и на основе интервью с ними написал книгу «Россия и Большая Красная Ложь» (Russia and The Big Red Lie), в которой утверждал, что советская наука и техника находятся на столь низком уровне, что в принципе неспособны осуществлять запуски ракет к небесным телам.

Мэллан осуждал соотечественников за доверчивость, однако и сам оказался феноменально доверчив, почему-то вообразив, что в СССР ему показали самую передовую технику и познакомили с людьми, которые непосредственно занимаются ракетно-космической программой. Впрочем, привлекая видных западных учёных к анализу информации, публикуемой в советской периодике, он сумел добиться определённого эффекта: в научных кругах всё настойчивее стали призывать советских коллег допустить иностранных наблюдателей на космодром и продемонстрировать реальные «изделия», а не размытые фотоснимки.

Доказательство от противного

Нельзя сказать, что Советский Союз скрывал или фальсифицировал любые сведения о своей космической технике. Если дело касалось чисто научных вопросов и не затрагивало интересы военных или пропагандистов, то все необходимые данные публиковались и могли быть проверены. Например, третья ступень с аппаратом Е-1 не входила в состав 8К72 («Восток-Л»), которая создавалась на основе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (8К71), поэтому могла быть представлена публике.

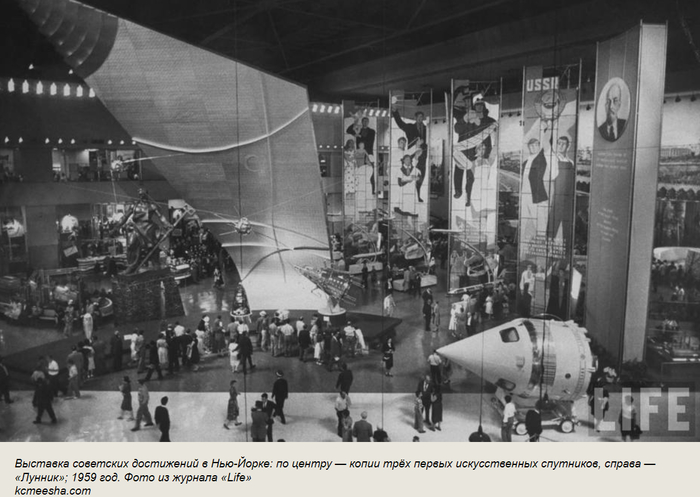

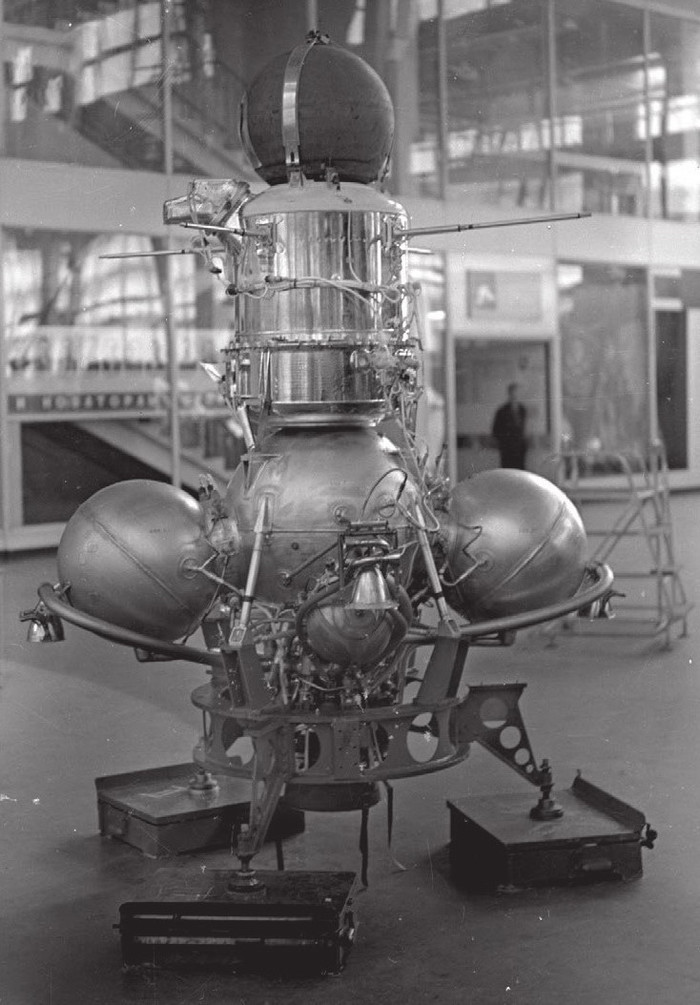

Во второй половине 1959 года по миру отправилась выставка достижений советской промышленности, подготовленная Всесоюзной торговой палатой. Общее число экспонатов в двенадцати тематических разделах превышало шесть тысяч. Все желающие, посетив выставку, могли увидеть автомобили, станки, сельскохозяйственные машины, архитектурные проекты, а также макеты первой в мире атомной электростанции, атомного ледокола «Ленин», синхрофазотрона, самолётов Ту-114, Ил-18 и Ан-10, но, главное, копии трёх первых советских спутников и «Лунника».

В период с 29 июня по 10 августа выставка экспонировалась в Нью-Йорке, с 22 ноября по 15 декабря — в Мехико. Её посетили около полутора миллионов человек (!). Понятно, что среди них были и агенты ЦРУ.

«Лунник» включили в экспозицию чуть ли не в последний момент. С него сняли электронное оборудование и двигатель, после чего отправили на выставку в дощатом ящике длиной 6 м, шириной 3,3 м и высотой 4,3 м. Третья ступень со станцией Е-1 под головным обтекателем была распакована и помещена на специальной опоре-постаменте. В «изделии» прорезали три окна, которые позволяли взглянуть через плексигласовые крышки на полезный груз.

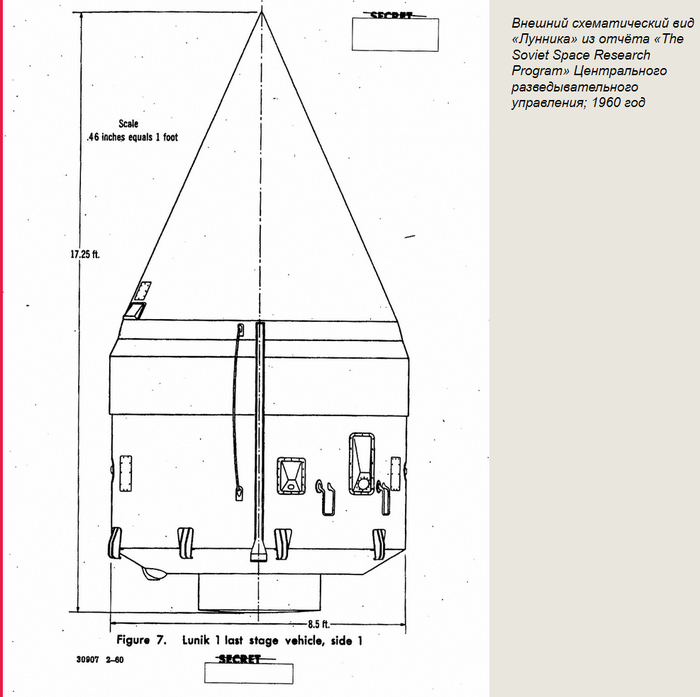

Американские эксперты сначала полагали, что «красные» отправили в зарубежное турне макет, а не настоящий космический аппарат. Однако вскоре, после посещения экспозиции, их мнение изменилось, и кому-то из сотрудников ЦРУ пришла в голову «гениальная» идея тайно изучить станцию, составив её подробное описание. После закрытия выставки в Нью-Йорке агенты получили доступ к «Луннику». Они обмерили ступень, стараясь определить конструктивные характеристики и оценить размер двигателя. Но эскизы большей частью делались от руки, а непонятная маркировка просто переписывалась в блокноты — полученный результат оставлял желать лучшего.

Тогда возникло предложение доставить к «Луннику» команду специалистов, которые могли провести более качественный осмотр и, что важнее, попытались бы выяснить, какие предприятия участвовали в изготовлении ракетного блока Е и его компонентов. Однако, после переезда в Мехико, космический аппарат находился под круглосуточной охраной, поэтому оставался только одни путь — перехватить ящик с «Лунником» по дороге на железнодорожный вокзал.

В Мехико действовал «Объединённый центр заводской маркировки» (Joint Factory Markings Center), занимавшийся тайными акциями. Подготовку похищения советского космического аппарата вёл специалист по системам наведения ракет Альберт Уилон, ставший позднее заместителем директора по науке и технологиям ЦРУ. К операции были привлечены четыре «маркировщика»; их снабдили специальными инструментами и фотооборудованием. Через много лет Эдуардо Диас Силвети, входивший в группу, вспоминал:

«Мы купили по комплекту местной одежды и полностью переоделись, приобрели много инструментов и оборудования: лестницы, канаты, гвоздодёры, фонари, вспышки, удлинительные шнуры, ломы, набор метрических ключей, отвёрток, молотков».

Около недели агенты ЦРУ изучали «слабые места» советской службы безопасности, сопровождавшей экспонаты. Им удалось скопировать транспортную накладную, по которой определили грузовик, перевозивший ящик с «Лунником». Они сфотографировали со всех сторон сам ящик, выяснив, что доступ внутрь возможен лишь со стороны верхней крышки.

Каждый ящик с экспонатами перед погрузкой в вагон проверял советский контролёр, но прямой связи с выставочной площадкой у него не было. Поэтому американцы вмешались в процесс вывоза и сделали так, чтобы нужный им экспонат покинул её последним. Мексиканские агенты последовали за грузовиком с «Лунником». Когда они убедились, что за транспортом никто не следит, дорогу ему преградила машина, а ещё одна подъехала сзади. Шофера грузовика вытащили из кабины и отправили в один из отелей, где он и скоротал ночь под наблюдением агентов.

Место в кабине немедленно занял американец. Его товарищи набросили на ящик большой холст и наклеили этикетки с адресом нового места назначения, после чего грузовик загнали на арендованный склад. Место осмотра оградили знаками, сообщавшими случайным прохожим, что здесь ведутся «опасные работы».

Район операции патрулировали мексиканские агенты на автомобилях, оснащённых двухсторонней радиосвязью. Перед вскрытием ящика «маркировщики» сделали получасовую паузу, ожидая реакции «красных», но всё было тихо: советский контролёр подождал на железнодорожной станции, не придут ли ещё какие-нибудь грузы, и отправился ужинать, а затем в гостиницу.

Тем временем «маркировщики» взобрались на ящик и начали вытаскивать гвозди из досок. Силвети рассказывал:

«Тут произошёл довольно неприятный инцидент. Когда мы прибыли на склад, было уже темно; единственный свет горел в помещении охраны. В тот момент, когда двое агентов на ящике занимались досками, внезапно зажглись уличные фонари, заливая помещение светом. У нас было несколько тревожных моментов, пока мы не осознали, что это не засада, а обычное ночное освещение, включающееся в этот час».

Как только крыша была снята, два специалиста проникли внутрь с фонарями и камерой. Быстро демонтировали одно из окошек, агент протиснулся под обтекатель и начал фотографировать Е-1 и штангу с магнитометром. Двое других спустились в заднюю часть ящика и приступили к съёмке блока Е, который был закрыт декоративным колпаком, имитирующим двигатель.

Американцы сфотографировали обозначения и надписи на блоке, а затем тщательно измерили всё, до чего могли дотянуться, особенно топливные баки. Взяли пробы, чтобы проверить, не осталось ли следов топлива на их стенках. Когда агенты увидели, что станция крепится на конце стержня, проходящего через всю ступень, и зачекована проводами с пластиковой изоляцией, маркировкой и пломбами, они связались с местным резидентом, который сообщил, что сможет быстро достать материалы, аналогичные советским. После этого американцы срезали пломбы и провод, удалили изоляцию и отсоединили Е-1 так, чтобы можно было исследовать часть ступени, к которой она крепилась.

Вскоре на склад доставили необходимые заменители, и «маркировщики» приступили к обратной сборке. Однако насадить космический аппарат на стержень оказалось непросто. Силвети вспоминал:

«Мы потратили на это почти час. Для того чтобы установить сферу в единственно нужную позицию, требовались слаженные действия двух человек — одного, который работал в тесном носовом отсеке, и второго, трудившегося на противоположном конце ракеты, пытаясь помочь своему коллеге нащупать нарезку на конце стержня, которую сам не мог видеть. После ряда безуспешных усилий нам удалось соединить стержень со сферой и вздохнуть полной грудью».

К четырем часам утра всё было закончено. Агенты внимательно осмотрели экспонат и ящик, чтобы убедиться: они не наследили. Ещё через час на склад приехал водитель, который отогнал грузовик в назначенное место. Там его сменил прежний шофер — он доставил «Лунник» на железнодорожную станцию к семи утра. Советский контролёр проверил груз и дал добро на его размещение на платформе.

«Маркировщики» подготовили краткий отчёт, в котором перечислили вероятных изготовителей ракетного блока. Им удалось определить, что экспонируемая станция является лётным экземпляром Е-1А №6. Кроме того, американские специалисты по результатам обследования оценили массу «сухой» ступени в 1180 кг, а заправленной — в 8000 кг. Информация из Мехико в сочетании с перехваченными телеметрическими данными позволяла вычислить характеристики ракеты-носителя. Одним из открытий стал «неприятный» факт, что советская печать правдиво сообщала массы всех космических аппаратов, которые удавалось запустить на орбиту: до исследования «маркировщиков» многие эксперты утверждали, что масса специально завышается для того, чтобы преувеличить и выпятить ракетные возможности СССР.

ЦРУ было уверено, что советские контрразведчики не заметили похищения «Лунника». Впрочем, далеко не все архивы доступны для исследователей, и завтра вполне может оказаться, что давняя шпионская история получит продолжение.

«ComMOONism»

Лист из серии «ComMOONism».

Бумага, тушь, фломастеры, изограф. 600х800 мм. 2016год.

Первые на Луне: 62 года «прилунению» АМС «Луна-2»

14 сентября 1959 года на поверхность Луны приземлилась автоматическая межпланетная станция «Луна-2» — первый космический аппарат, достигший поверхности другого небесного тела.

Станция представляла собой герметичный контейнер в форме шара с научно-измерительной и радиотехнической аппаратурой внутри. В состав «Луны-2» входили:

— приборы для регистрации элементарных частиц;

— три радиопередатчика для отправки данных на Землю.

Также на поверхность Луны из аппарата должны были быть выпущены полые шары, разделенные на пятиугольные вымпелы с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». Они должны были взорваться и рассеять вымпелы, однако, возможно, сгорели при столкновении КА с Луной. Вот высадимся в районе Моря Ясности, тогда и посмотрим.

Лунные бурильщики

Внимание! Длиннопост. Пригодятся вкусняшки и чаечек.

Сорок пять лет назад, 22 августа 1976 года, на Землю благополучно вернулась капсула автоматической станции «Луна-24». Советские учёные получили третий образец грунта с поверхности ближайшего небесного тела и приступили к его изучению. В то время они ещё не знали, что новых образцов не будет, а страна, которая годами лидировала в освоении космоса, скоро растеряет свой научно-технический потенциал и не сможет превзойти достижения прошлого.

Победы советской космонавтики, потрясавшие мир с запуска первого искусственного спутника в октябре 1957 года, создавали впечатление, что и в дальнейшем СССР будет лидировать в деле освоения внеземного пространства. После полётов Юрия Гагарина и других космонавтов на кораблях-спутниках «Восток» трудно было усомниться в том, что один из этих прекрасных лётчиков очень скоро ступит на поверхность Луны. И действительно, в августе 1964 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР №655-268 «О работах по исследованию Луны и космического пространства», в котором было прямо приказано осуществить пилотируемую экспедицию на ближайшее небесное тело до конца 1968 года, то есть раньше, чем планировали американцы.

Однако осуществление полёта космонавта на Луну оказалось намного более сложной задачей, чем предполагали специалисты. Необходимое на её решение время было безнадёжно упущено, и постепенно среди руководителей ракетно-космической отрасли стало крепнуть мнение, что Соединённые Штаты в любом случае победят, поэтому надо представить ситуацию таким образом, будто бы Советский Союз никогда и не собирался участвовать в лунной «гонке», сосредоточившись на более фундаментальных проблемах. Об этом косвенно свидетельствует сохранившийся в архивах документ — «Указания советской делегации на 11 ежегодное собрание американского астронавтического общества», подготовленные в апреле 1965 года. В нём сказано, что на вопросы о перспективах экспедиций на Луну делегаты должны отвечать, что проблема изучается, что полёты кораблей «Восток» и «Восход» являются этапами её решения, и что «Советский Союз не рассматривает исследование и освоение Луны как спортивное состязание или борьбу за приоритет».

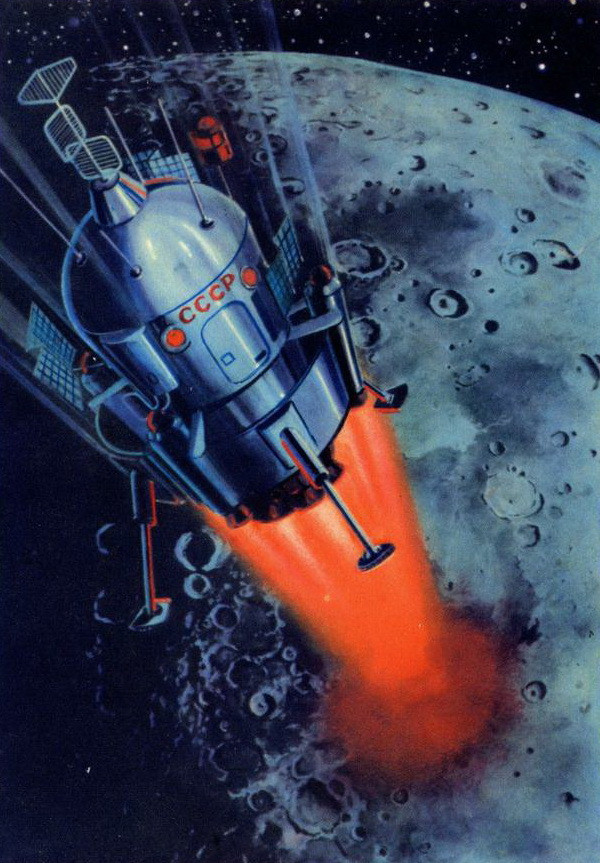

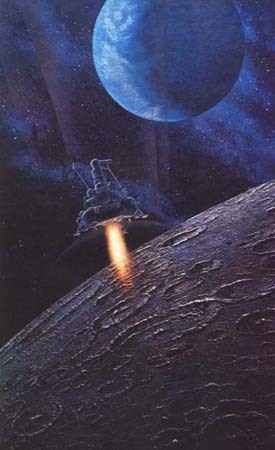

Картина лётчика-космонавта Алексея Леонова «Перед прилунением»; 1967 год

Хотя специалисты, работавшие в отрасли, предпринимали различные усилия с целью ускорить лунную программу, она продолжала пробуксовывать. К примеру, в постановлении №115-46 «О ходе работ по созданию ракетно-космических комплексов УР-500К-Л1 и Н1-Л3» от 4 февраля 1967 года отмечалось, что «работы по обеспечению облёта Луны пилотируемым кораблём и высадки экспедиции на поверхность Луны находятся в неудовлетворительном состоянии». Хотя тем же документом на главных конструкторов возлагалась персональная ответственность за выполнение или срыв плана, административное давление не дало нужного результата, поскольку не решало ни организационных, ни финансовых, ни, главное, технологических проблем. Советский астроном Михаил Яковлевич Маров, занимавший в то время должность учёного секретаря и заместителя председателя Междуведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук, свидетельствовал:

«В конце 1968 г. — начале 1969 г. руководителям СССР стало ясно, что американские астронавты могут достичь Луны гораздо раньше, чем наши космонавты. Озабоченность этим обстоятельством привела к форсированию работ по доставке образцов лунных пород автоматическим путём, так чтобы советская космическая станция привезла их на Землю первой».

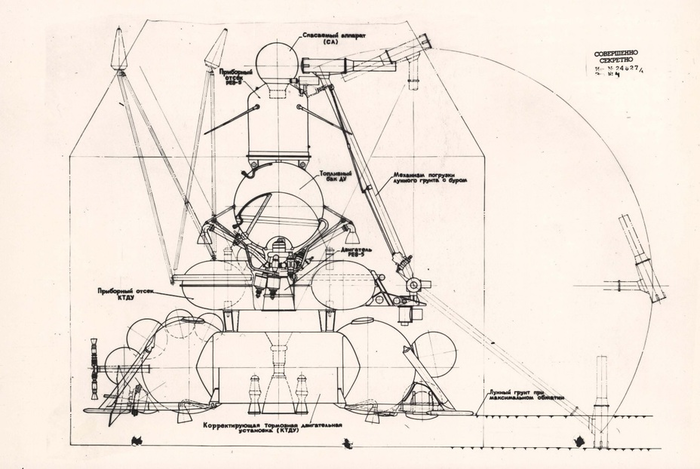

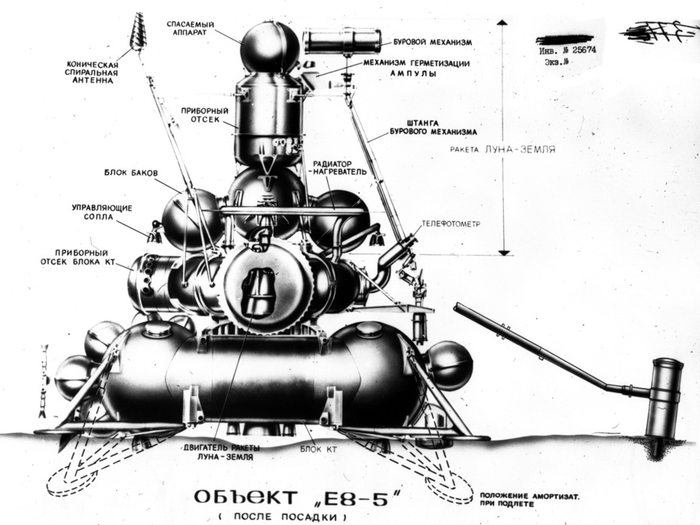

Схема ранней компоновки посадочной ступени и возвратной ракеты станции для доставки лунного грунта. Чертёж из эскизного проекта «Системы Е8-5»; февраль 1968 года

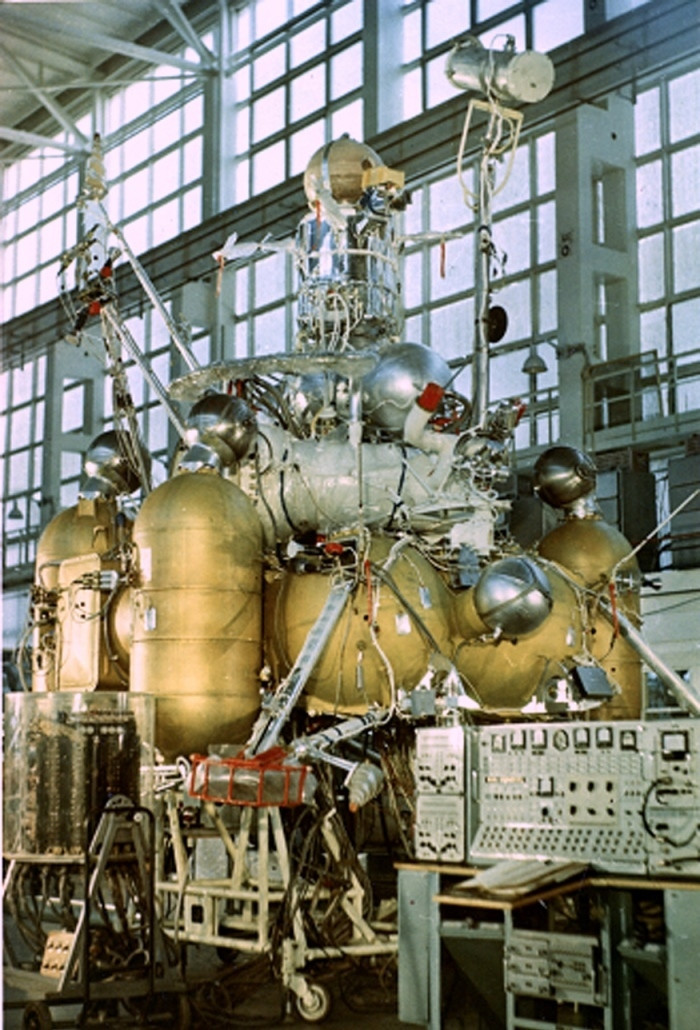

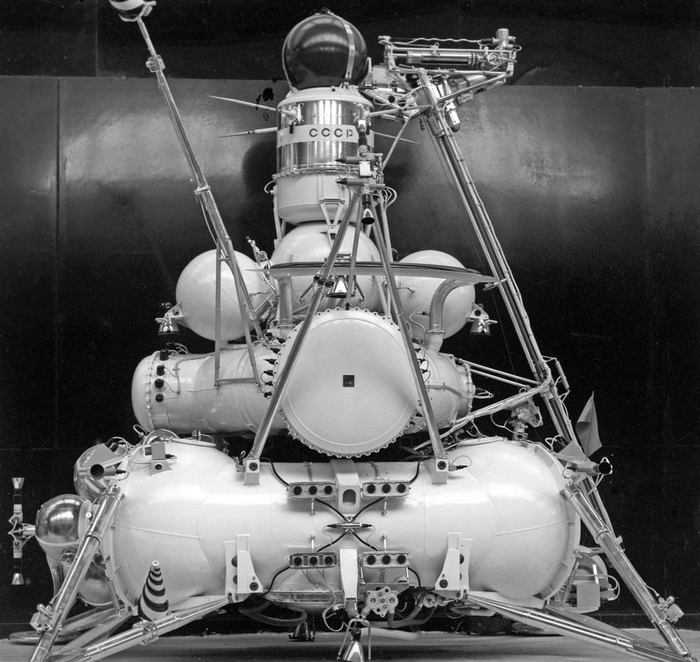

К тому времени специалисты Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Николаевича Бабакина завершили проект космической станции для осуществления мягкой посадки на Луну самодвижущейся телеуправляемой лаборатории Е-8 — будущего «Лунохода». При содействии Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИмаш) они предложили создать на базе этого проекта серию беспилотных аппаратов — от тяжёлого спутника для картографирования Луны до стационарной обсерватории на лунной поверхности; причём для реализации программы можно было «использовать не только готовые носитель и разгонный блок Д, но и все разработанные в настоящее время системы и блоки аппарата Е-8».

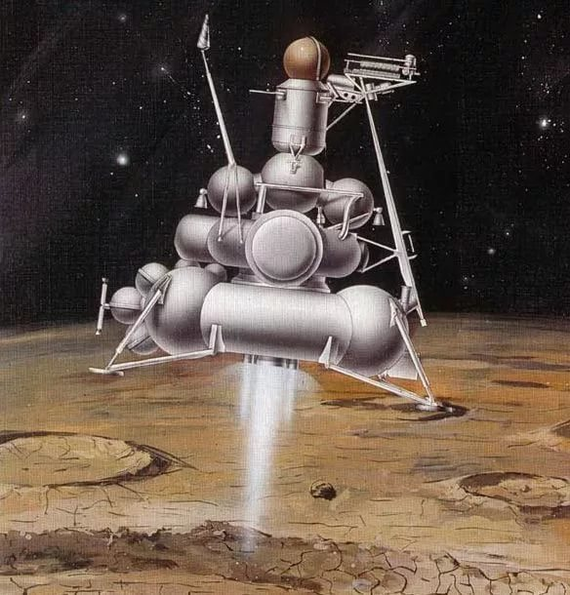

В феврале 1968 года был выпущен эскизный проект системы Е8-5, предназначенной для доставки на Землю образцов лунного грунта. Основой послужила посадочная ступень Е-8, полезная нагрузка которой (то есть «Луноход») была заменена возвратной ракетой, оснащённой двигательной установкой, спасаемым аппаратом с капсулой, в которую предполагалось поместить грунт, и собственной системой управления.

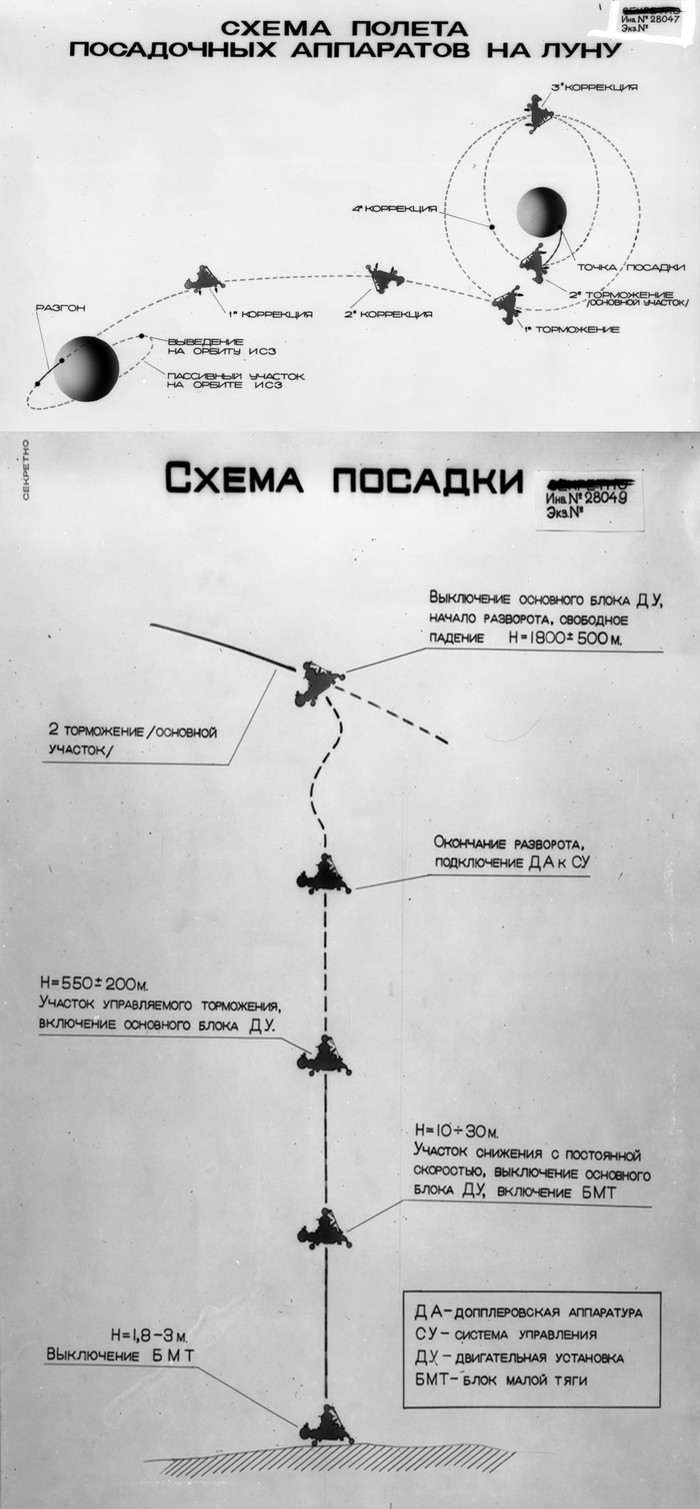

1.Схема перелёта космических посадочных аппаратов Е-8 и Е8-5 от околоземной орбиты до поверхности Луны

2. Схема конечного участка полёта космических посадочных аппаратов Е-8 и Е8-5

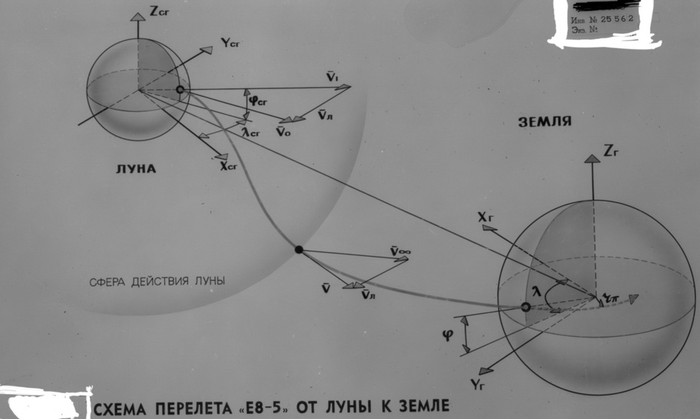

3. Обобщённая схема перелёта возвратной ракеты станции Е8-5 от Луны до Земли

Если с общей концепцией системы было всё более или менее ясно, то технические детали потребовали решения принципиально новых задач. Для старта и вывода спасаемого аппарата на баллистическую траекторию, обеспечивающую посадку в намеченный район Земли, необходимо было точно определить координаты места прилунения, время старта с Луны, составить на борту «вертикаль» перед посадкой и обеспечить достижение необходимой скорости в конце активного участка. Чтобы представить себе всю сложность решаемой проблемы, достаточно обратить внимание хотя бы только на требование к точности прилунения.

Для этого требовалось провести измерения параметров низкой селеноцентрической орбиты и исключительно точно сманеврировать. При расчёте манёвров нужно было учесть влияние аномалий лунной гравитации, которые в то время оставались слабо изученными.

Прикидочный анализ показал, что система управления станции, которая способна обеспечить требуемую точность на всех этапах полёта, выходит за весовые лимиты Е8-5. Инженер-испытатель Юрий Михайлович Марков писал:

Станция Е8-5 после посадки на поверхность Луны

Оригинальные технические решения были найдены и для осуществления мягкого прилунения без подскока в условиях низкой гравитации. Взамен сложного автоматического управления посадочными лапами станции конструкторы создали механические «мышцы» с нужными свойствами. Не менее трудной оказалась и проблема забора грунта. Было проработано множество идей, после чего проектанты остановились на бурильной установке. Марков вспоминал:

«Никто ещё до нас никогда не бурил Луну. Поэтому с нетерпением ждали, когда грунтозаборная установка поступит к нам на испытания. Чтобы лучше подготовиться к приёму бура, а по правде говоря, меня разбирало любопытство, отправился в экспериментальную лабораторию к Вадиму Антоновичу Ионову, конструктору нашего КБ [конструкторского бюро], который курировал смежников, разрабатывающих лунный бур.

— Понимаешь, какая сложность, — говорил, как всегда очень медленно и очень тихо, Вадим Антонович. — Уж больно широк диапазон прочности пород: от несвязанного сыпучего грунта до скальных горных пород. Разрабатывали несколько вариантов, в том числе многоковшовый экскаватор в миниатюре. Пришлось от него отказаться: сыпучку-то он возьмёт, а если базальты попадутся? Тогда только чиркать будут ковшики по Луне, так сказать, царапать поверхность. Пришлось остановиться на трубке с коронкой резцов на кончике. Она, конечно, любую породу возьмёт.

— А если всё же сыпучка? Тогда взять-то возьмёт, а как только приподымется — грунт обратно высыплется.

— Ты прав и не прав. Это, брат, предусмотрели. Загляни-ка в трубку.

— Что ты делаешь! — Вадим Антонович вырвал из моих рук трубку. — Один уже попробовал. Пришлось бур на станке разрезать, чтоб палец освободить. — И пояснил: — Там же для удержания порошка насечка специальная сделана — механизм захвата».

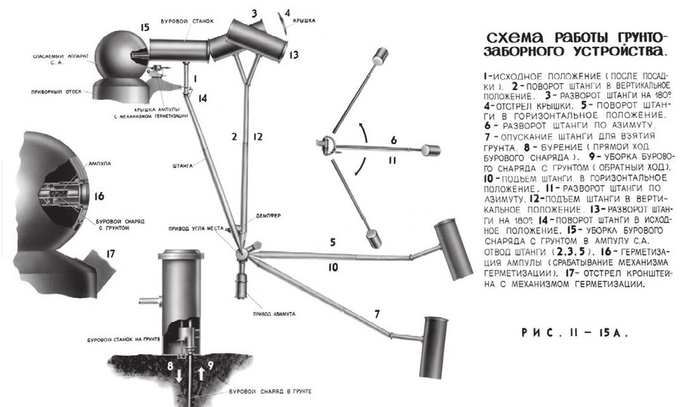

Схема работы грунтозаборного устройства станции Е8-5

В ноябре советское правительство поддержало проект, разрешив изготовление пяти станций Е8-5, а 8 января 1969 года, то есть уже после исторического полёта американского космического корабля «Аполлон-8» (Apollo 8) с астронавтами вокруг Луны, появилось постановление №19-10 «О плане работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями», в котором доставка на Землю образцов лунного грунта была признана «главной задачей» в текущем году.

На финишной прямой

Запуски станций Е-8 и Е8-5 предполагалось осуществлять с помощью ракеты-носителя «Протон-К» (8К82К), созданной в Опытно-конструкторском бюро №52 (ОКБ-52) под руководством Владимира Николаевича Челомея, и разгонного блока «Д», разработанного в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ) в рамках проекта Н1-Л3 для высадки человека на Луну.

Для получения телеметрической информации с борта станций и управления ими в секретном центре космической связи Министерства обороны — 10-м Научно-измерительном пункте (НИП-10), расположенном в посёлке Школьное под Симферополем, был модернизирован радиотехнический комплекс «Сатурн-МС», состоявший из приёмной антенны диаметром 32 м, передающей антенны эффективной площадью 200 кв. м, аппаратуры «Бархат», передатчиков «Горизонт» и «Бирюза». Военнослужащие, которые участвовали в управлении предыдущими межпланетными аппаратами, прошли дополнительное обучение.

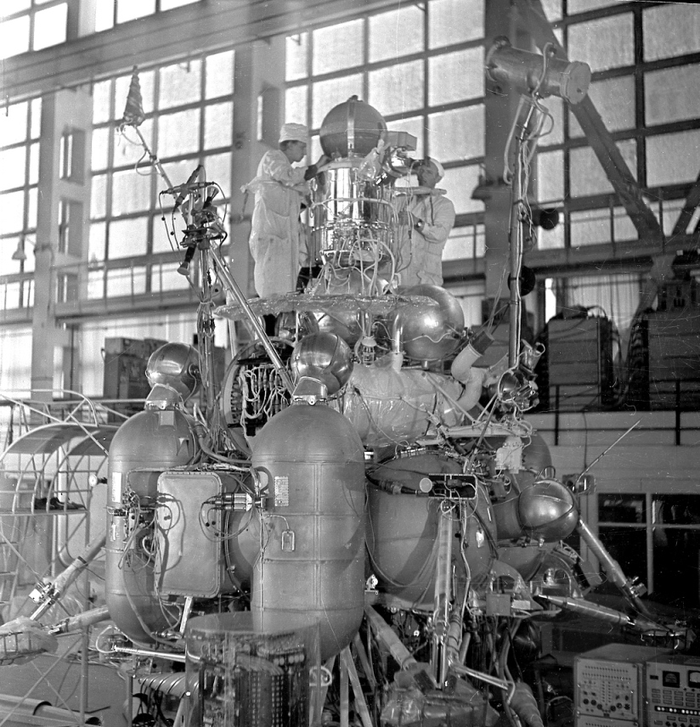

Автоматическая станция Е8-5 проходит проверку в помещении Контрольно-испытательной станции Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина

Для работы на этапах выведения и полёта к Луне в акватории Тихого и Атлантического океанов были направлены корабли «Чажма», «Невель» и «Моржовец», оснащённые измерительными комплексами. На участках подлёта спасаемых аппаратов к Земле дистанционный контроль должны были осуществлять корабли «Чумикан», «Ристна» и «Долинск».

Станция Е8-5 №402 была готова к старту через полгода после принятия решения — в начале лета 1969 года, то есть сроки, определённые правительством, были выдержаны. Однако попытка её запуска 14 июня кончилась неудачей: из-за ошибки в электрических цепях системы управления не включился двигатель разгонного блока «Д» — вместе с лунной станцией он упал в океан.

Возвратная ракета РЕ-8 станции Е8-5

Установка возвратной ракеты РЕ-8 на посадочную платформу станции Е8-5

Специалисты оперативно подготовили следующий экземпляр — Е8-5 №401. Его запустили 13 июля, и на этот раз носитель с разгонным блоком отработали штатно. 19 июля станция под официальным названием «Луна-15» вышла на селеноцентрическую орбиту.

Надо сказать, что в то же самое время на пути к Луне находился американский космический корабль «Аполлон-11» (Apollo 11) с астронавтами на борту, которые тоже собирались высадиться на поверхность. Согласно плану, «Луна-15» должна была сесть на полтора часа раньше — таким образом, советские политики намеревались поставить под сомнение историческое достижение США: дескать, зачем рисковать людьми, если исследования с тем же успехом можно проводить космическими роботами? Однако в расчётное время посадка не состоялась.

В ходу легенда, будто бы американцы обратились к советскому правительству с просьбой не проводить активных работ с «Луной-15», чтобы не вносить радиопомехи при посадке «Аполлона-11», но нет никаких документальных подтверждений этому. Куда вероятнее, что специалисты сами отложили операцию, поскольку не имели точных данных об аномалиях лунного гравитационного поля. Виктор Николаевич Сморкалов, бывший сотрудник Георгия Бабакина, вспоминал:

«Гипсометрический разрез, то есть профиль местности под траекторией спуска, необходимо было учитывать при расчётах, так как в контур системы управления посадкой включался высотомер больших высот. Значительная изрезанность подстилающей поверхности приводила к дополнительному расходу топлива. Управление объектом на орбите ИСЛ [искусственного спутника Луны] было весьма напряжённым, за три-четыре дня необходимо было провести торможение для выхода на орбиту ИСЛ, две коррекции орбиты и торможение для схода с орбиты и посадки. В каждые рабочие сутки проводилось двадцать — двадцать два сеанса связи.

Программа работы состояла из контроля орбиты, закладки уставок на проведение коррекции, построения опорной системы координат, ориентации вектора тяги, выполнения манёвра и проведения траекторных измерений на всех видимых частях трёх смежных витков. Траекторные измерения в реальном времени поступали в баллистические центры для расчёта уставок на следующий манёвр. То есть каждый манёвр проводился по прогнозу орбиты ИСЛ, полученному по траекторным измерениям предыдущих суток, а между интервалами видимости Луны было четыре-пять часов на расчёт прогноза движения объекта, согласование прогнозов двух баллистических центров и формирование уставок для следующего манёвра. Управленцы работали практически круглосуточно. Если и удавалось поспать два-три часа, то не всем и не каждый день.

И вот наступили сутки, в которых предстояло выполнить манёвр торможения для схода с орбиты.

Все подготовительные операции завершены, и космический аппарат полностью готов к манёвру. В расчётное время запущен двигатель, и объект чётко следует по параболической траектории к Луне. Исключительно напряжённый момент! Сконцентрированы в нём все наши проектные бдения, наши длительные ожидания удачной работы носителя и разгонного блока. Телеметрическая информация приносит положительные вести — всё идет по программе. Каждый момент приближает к поверхности. Луна уже так близко — высота всего лишь четыре километра. И вдруг… На высоте около трёх километров сигнал внезапно пропал! Пропал, чтобы не появиться! Трагедия!»

Итак, 21 июля «Луна-15» погибла, так и не послужив аргументом в споре о космических приоритетах. Скорее всего, она врезалась в склон высокой горы в Море Кризисов, наличие которой не учли баллистики.

Аварии заставили руководство программы принять организационные меры, но они не дали быстрого результата. 23 сентября станция Е8-5 №403 стартовала и осталась на переходной орбите из-за утечки окислителя из бака разгонного блока «Д». Неудачу скрыли, присвоив станции безликое название «Космос-300». Через четыре дня она сгорела в атмосфере.

22 октября специалисты запустили Е8-5 №404. Ситуация повторилась: отказ одного из блоков радиокомплекса привёл к тому, что разворот блока «Д» был проведён с большой ошибкой, и связка вошла в атмосферу после первого же витка. Пришлось объявить миру о том, что на орбите находился научный спутник «Космос-305».

Очередную попытку предприняли 6 февраля 1970 года, однако станция Е8-5 №405 погибла в результате отказа ракеты-носителя: ошибочная команда от датчика давления выключила вторую ступень на 128-й секунде полёта.

Для подготовки следующей потребовалось больше полугода: специалисты должны были учесть свои провалы и повысить контроль над качеством работ. Наконец-то их ждал успех: 12 сентября станция Е8-5 №406, получившая официальное имя «Луна-16», была успешно отправлена на отлётную траекторию.

Картина Андрея Соколова «Мягкая посадка на Луну»; 1971 год

17 сентября она вышла на селеноцентрическую орбиту, а 20 сентября по команде с Земли начала снижаться и совершила мягкую посадку на лунную поверхность в Море Изобилия (0°41′ ю.ш. и 56°18′ в.д.) с отклонением от расчётной точки всего на 1,5 км. Заслуженный испытатель космической техники Вячеслав Георгиевич Довгань вспоминал:

«Не забыть последних минут перелёта. В пункте управления наступила тишина, и только из динамика слышался напряжённый голос руководителя группы оперативного анализа, систематически докладывавшего о выполнении элементов программы мягкой посадки. И вот долгожданное сообщение: «Есть касание! Сигнал устойчивый, качество телеметрии хорошее!»

Невозможно описать радость присутствующих. Все поздравляли друг друга с успехом. Расчёты верны, унифицированная посадочная платформа программу выполняет безукоризненно.

После посадки дежурный расчёт по распоряжению группы управления выдал радиокоманду на включение бортового радиокомплекса. Анализ полученной информации показал, что все системы функционируют нормально. Определено было также и положение посадочной ступени на лунной поверхности.

Затем с Земли поступила радиокоманда на ввод в действие грунтозаборного устройства (ГЗУ) для бурения. Оно состояло из бурового станка с системой электрических приводов и буровым снарядом, механизма выноса ГЗУ — штанги с вышеупомянутым буровым станком, и приводов, которые перемещали штангу в вертикальной и горизонтальной плоскостях (по азимуту и углу места). Для выбора места бурения на ПС [посадочную ступень] были установлены два телефотометра. Параллельно им, чтобы освещать зону работы в условиях лунной ночи (а посадка так и осуществлялась), были установлены светильники (фары). Они также включались по командам с Земли, от оператора. Всего было три включения. Но изображение места бурения не было получено из-за недостаточной освещённости, на двух изображениях была видна Земля в виде светлого пятна. Тем не менее, следует выделить тот факт, что впервые в истории космонавтики исследования проводились лунной ночью, впервые активно КА [космический аппарат] функционировал на внеземном объекте при таких низких температурах (от −150° и ниже) и глубоком вакууме.

Посадочная ступень находилась на поверхности 26 часов 25 минут. Помимо взятия грунта, станция проводила измерения температуры и радиации. В последующих сеансах связи на борт была передана программа старта возвратной ракеты, и 21 сентября та устремилась к Земле. Её полет длился около 84 часов и проходил без коррекции траектории.

24 сентября спасаемый аппарат «Луны-16» вошёл в атмосферу и под парашютом совершил посадку в 80 км юго-восточнее города Джезказган в Казахстане. Рядом сразу приземлился вертолёт, команда которого эвакуировала контейнер с ценным грузом. Вячеслав Довгань рассказывал:

«Возвращаемый аппарат был доставлен на М3 [Машиностроительный завод] имени С.А. Лавочкина в цех №104 (ныне цех №81), в котором подготовили специальное помещение для выемки лунного грунта. Так как на Луне был вакуум, то именно в таких условиях и следовало сохранить образцы до начала исследований. «Шарик» установили на фрезерный станок и капсулу вырезали. Всем было интересно, что в ней находится. Каждый, кто в этот момент находился рядом, постарался подержать капсулу в руках, пытаясь определить — не пустая ли. И вот министр С. А. [Сергей Александрович] Афанасьев, качая её возле уха, громовым голосом возвещает: «Есть грунт!», и в ответ — дружное «Ура!».

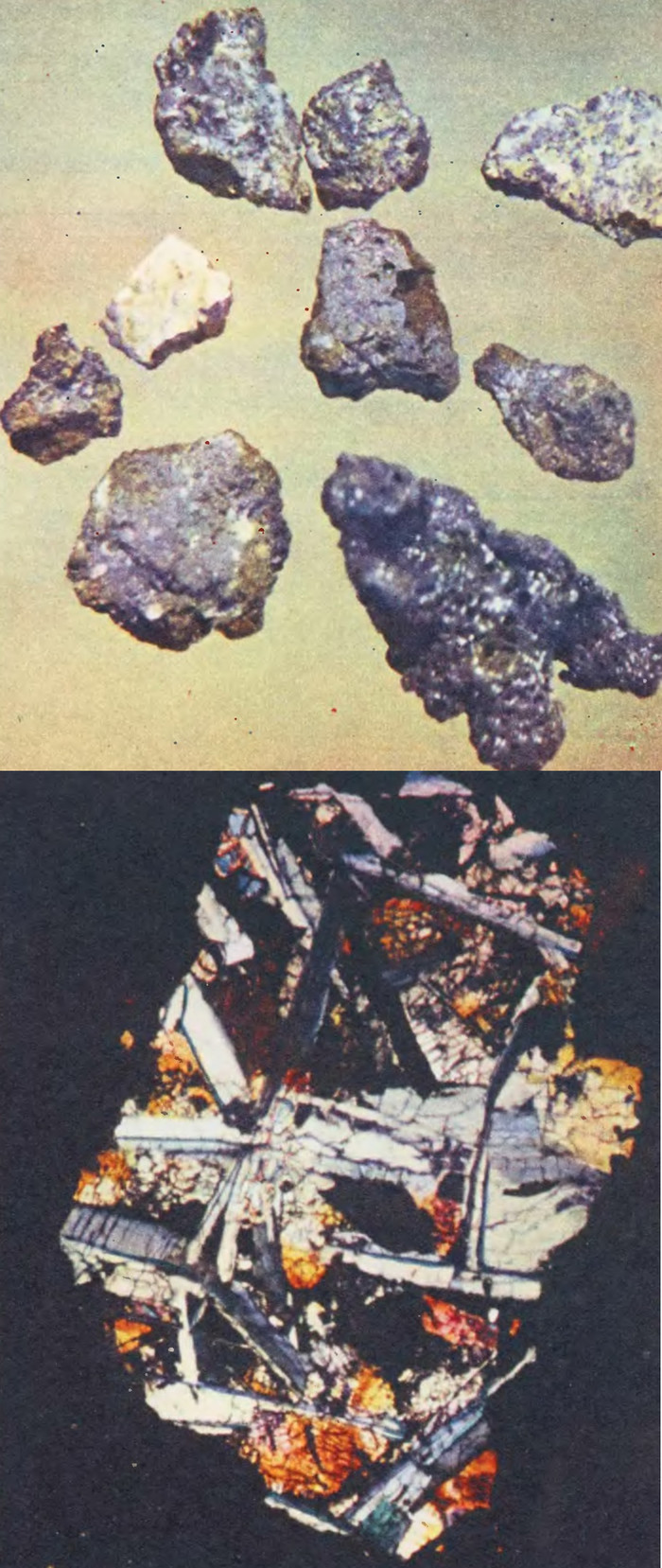

Затем капсулу упаковали и доставили в ГЕОХИ [Институт геохимии и аналитической химии] имени В. И. Вернадского АН СССР. После вскрытия выяснилось, что бур заполнен сыпучим лунным грунтом — реголитом массой 105 граммов. Он представлял собой разнозернистый тёмно-серый (черноватый) порошок, который легко формуется и слипается в отдельные рыхлые комки. Эта особенность существенно отличает грунт (реголит) от земной бесструктурной пыли; по этому свойству он напоминает влажный песок или комковатую структуру земных почв…»

Спасаемый (возвращаемый) аппарат станции «Луна-16» на Земле; 24 сентября 1970 года. НПО имени С.А. Лавочкина

Следовало закрепить успех, однако лунные трассы вновь показали, сколь несовершенна космическая техника, создаваемая людьми.

Станция Е8-5 №407, получившая название «Луна-18», была запущена 2 сентября 1971 года. На траектории перелёта всё шло хорошо, однако 7 сентября тормозная двигательная установка включилась на 15 секунд раньше запланированного времени, в результате чего параметры сформированной селеноцентрической орбиты заметно отличались от расчётных. Чтобы обеспечить мягкую посадку в нужном районе, потребовались две коррекции. 11 сентября начался сход с орбиты, но из-за ненормальной работы двигателя стабилизации случился перерасход горючего, и станция упала на Луну.

Капсула с грунтоносом станции «Луна-16», защитный экран (справа) обожжён при пролёте через атмосферу; сентябрь 1970 года

Тем временем учёные в лабораторных условиях исследовали реголит, доставленный «Луной-16» из Моря Изобилия. Надо вспомнить, что к тому моменту на лунной поверхности побывали астронавты американских кораблей: «Аполлона-11» (в июле 1969 года) и «Аполлона-12» (в ноябре 1969 года). Первая экспедиция привезла с собой 21,4 кг образцов из Моря Спокойствия, вторая — 35 кг из Океана Бурь.

В январе 1970 года в Хьюстоне (штат Техас) состоялась международная научная конференция по результатам предварительного изучения лунного грунта и камней (Apollo 11 Lunar Science Conference), материалы которой открыто публиковались, поэтому у советских учёных была возможность сравнить иностранные данные со своими и сделать выводы. Например, академик Александр Павлович Виноградов писал среди прочего в журнале «Природа» (1970, №12):

«Несмотря на то что место забора проб «Луны-16» находится в 900 км от места забора проб «Аполлона-11» — в Море Спокойствия, они значительно отличаются от последних по более низкому в них содержанию ТiO2, ZrО2, элементов редких земель и некоторых других и по более высокому содержанию FeО. Интересно, что образцы «Луны-16» и «Аполлона-11» имеют одинаково высокое содержание в тонких фракциях космогенных инертных газов Не, Nе, Ar, Xe, Kr, не в пример образцам «Аполлона-12». И вместе с тем по общему составу образцы «Луны-16» ближе к образцам пород «Аполлона-12», взятым на расстоянии около 2500 км в Океане Бурь от места посадки «Луны-16». Но мощность реголита в районе Океана Бурь, по-видимому, незначительная.

Таким образом, кристаллические породы поверхности лунных морей — одного базальтового типа, но несколько отличающиеся по содержанию некоторых химических элементов. Их состав приближается к составу примитивных базальтов Земли.

Лунные моря являются равнинами, затопленными когда-то вулканической лавой. Горные породы типа базальтов образуются как наиболее легкоплавкая часть при зонном плавлении внутреннего вещества планеты. Можно полагать, что общий ход дифференциации вещества Земли и Луны и, вероятно, других планет земного типа, шёл сходными путями, хотя и достиг разных этапов развития».

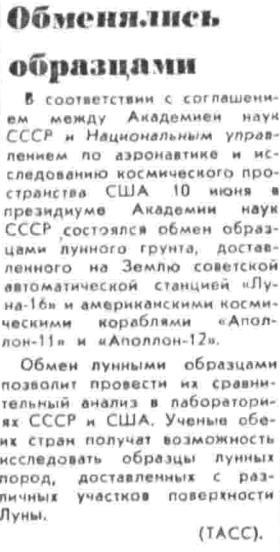

Чтобы улучшить качество сравнительного анализа и ещё раз продемонстрировать готовность СССР и США вести совместную деятельность в освоении внеземного пространства, 10 июня 1971 года состоялся первый (но не последний) обмен образцами: за 3 г реголита «Луны-16» советские учёные получили по 3 г из коллекций «Аполлона-11» и «Аполлона-12».

1.Крупные частицы лунной породы, доставленные на Землю станцией «Луна-16», под микроскопом. Фотоснимок из журнала «Огонёк» (1970, №47)

2.Шлиф базальта из поверхностных лунных пород, доставленных на Землю станцией «Луна-16», под микроскопом. Фотоснимок из журнала «Огонёк» (1970, №47)

Сообщение ТАСС об обмене лунными образцами между американскими и советскими учёными, опубликованное в газете «Правда» 11 июня 1971 года

Впрочем, поддержание престижа страны требовало новых яркий достижений, поэтому 14 февраля 1972 года была запущена станция Е8-5 №408, которой после выхода на отлётную траекторию присвоили название «Луна-20». 21 февраля она совершила мягкую посадку на участке лунного материка, примыкающего к северо-восточной оконечности Моря Изобилия (3° 32′ с.ш. и 56° 33′ в.д.).

Солнце возвышалось на 60° над горизонтом, поэтому изображения поверхности были переданы с помощью телефотометров до начала взятия образцов. Бур испытал сопротивление при внедрении в породу, и трижды его приходилось останавливать во избежание перегрева. В конце процесса он достиг глубины 25 см. Образцы были помещены в контейнер возвратной ракеты, которая стартовала 23 февраля, а ещё через два дня спасаемый аппарат приземлился в 40 км северо-западнее Джезказгана. Лёд, ветер и снегопад мешали поисковой группе работать, поэтому капсулу она нашла только на следующий день. В ней обнаружили 55 г реголита. Новый образец представлял собой рыхлый разнозернистый материал серого цвета — значительно более светлого, чем реголит из Моря Изобилия.

Извлечение капсулы с реголитом из спасаемого аппарата станции «Луна-20»; февраль 1972 года. НПО имени С.А. Лавочкина

Телеснимок с изображением места работы бура на лунной поверхности, переданный с борта станции «Луна-20»; февраль 1972 года. НПО имени С.А. Лавочкина

Станция Е8-5М №410 под названием «Луна-23» была запущена 28 октября 1974 года, а 2 ноября вышла на селеноцентрическую орбиту, близкую к расчётной. Она несколько отличалась от предшественниц: была втрое уменьшена заправка водой системы обеспечения теплового режима приборного отсека, и снят измеритель малых высот «Квант». Но, главное, её снабдили новым грунтозаборным устройством, которое состояло из буровой головки, буровой штанги с колонкой и механизмом забора, механизма подачи буровой головки, механизма перегрузки керна и контейнера для укладки керна. В процессе бурения грунт поступал во внутреннюю полость штанги, где была расположена гибкая трубка — грунтонос и механизм, который подхватывает грунт и удерживает его в виде столбика на протяжении всего процесса бурения. По окончании бурения грунтонос извлекался из внутренней полости штанги и наматывался на барабан, размещённый в специальном контейнере. Затем этот контейнер помещался в капсулу спасаемого аппарата возвратной ракеты. Максимальная глубина бурения составляла 2,3 м. Из-за внесения существенных изменений в конструкцию грунтозаборного устройства пришлось убрать телефотометры и светильники.

Станция Е8-5М в павильоне «Космос» на Выставке достижений народного хозяйства СССР; июнь 1981 года. РИА Новости. Фотоснимок Андрея Соломонова

6 ноября была включена двигательная установка, обеспечившая сход «Луны-23» с селеноцентрической орбиты. Из-за сбоя в работе бортового оборудования на высоте 130 м прекратилось измерение расстояния до лунной поверхности. Станция совершила посадку в южной части Моря Кризисов (12° 41′ с.ш. и 62° 17′ в.д.), но при этом вертикальная скорость перед касанием более чем вдвое превысила допустимую: 11 м/с вместо 5 м/с. При ударе получила повреждения аппаратная часть, в том числе грунтозаборное устройство. В результате образцы взять не удалось, а взлётная ракета не запустилась. Связь с «Луной-23» удавалось поддерживать до 9 ноября.

Десятая станция Е8-5М №412, запущенная 16 октября 1975 года, из-за очередного отказа разгонного блока «Д», даже не смогла выйти на отлётную траекторию. К тому времени завершилась американская программа «Аполлон», поэтому интерес политиков и общественности к лунным исследованиям быстро угасал. Казалось, после такого количества аварий нет большого смысла пытаться доставить грунт.

Схема грунтозаборного устройства станции Е8-5М №412

Тем не менее, 9 августа 1976 года стартовала ещё одна станция — Е8-5М №413, которой присвоили имя «Луна-24». 14 августа она перешла на селеноцентрическую орбиту, а 18 августа совершила мягкую посадку в юго-восточном районе Моря Кризисов (12° 45′ с.ш. и 62° 12′ в.д.), всего в 2400 м от «Луны-23», потерпевшей аварию. Через 15 минут после проверки состояния бортовых систем и определения положения на поверхности было включено грунтозаборное устройство. Общая глубина бурения составила 225 см.

Возвратная ракета с образцами лунного грунта стартовала 19 августа, а через три дня спасаемый аппарат совершил приземление в 200 км юго-восточнее города Сургут. В нём находились образцы реголита общей массой 170,1 г; при этом фактическая длина полученной колонки составила 160 см. При первом же осмотре специалисты выделили по цвету шесть основных слоёв. Все они происходят из районов распространения тёмных базальтов, заполняющих чашу бассейна Моря Кризисов, но в ряде участков были обнаружены крупные фрагменты интрузивных (застывших на глубине) пород и примесь древнего материкового материала.

Посадка станции «Луна-24» в представлении современного художника

Перемещение грунтоноса станции «Луна-24» на лотки в герметичной камере института ГЕОХИ имени В.И. Вернадского; 1976 год. Фотоснимок из книги «Лунный грунт из Моря Кризисов» (1980)

Лоток с реголитом, доставленный станцией «Луна-24»; 1976 год. НПО имени С.А. Лавочкина

Лоток с реголитом, доставленный станцией «Луна-24»; 1976 год. НПО имени С.А. Лавочкина

Результаты полёта «Луны-24» освещались в открытой печати гораздо скромнее, чем в случае с её предшественницами. Приоритеты в космонавтике изменились, а доставка новой порции грунта не выглядела чем-то исторически значимым на фоне других успехов. И всё же учёные продолжали изучать образцы и сравнивали их с другими, переданными в том числе американскими коллегами, вплоть до начала XXI века. Благодаря исследованиям на новом поколении электронных микроскопов в реголите удалось открыть свыше ста минеральных фаз, из которых сорок ранее не встречались на Земле.

«Луна-24» остаётся в истории последней советской автоматической станцией, совершившей мягкую посадку на ближайшем небесном теле. Российские специалисты и по сей день не сумели воспроизвести опыт полувековой давности.